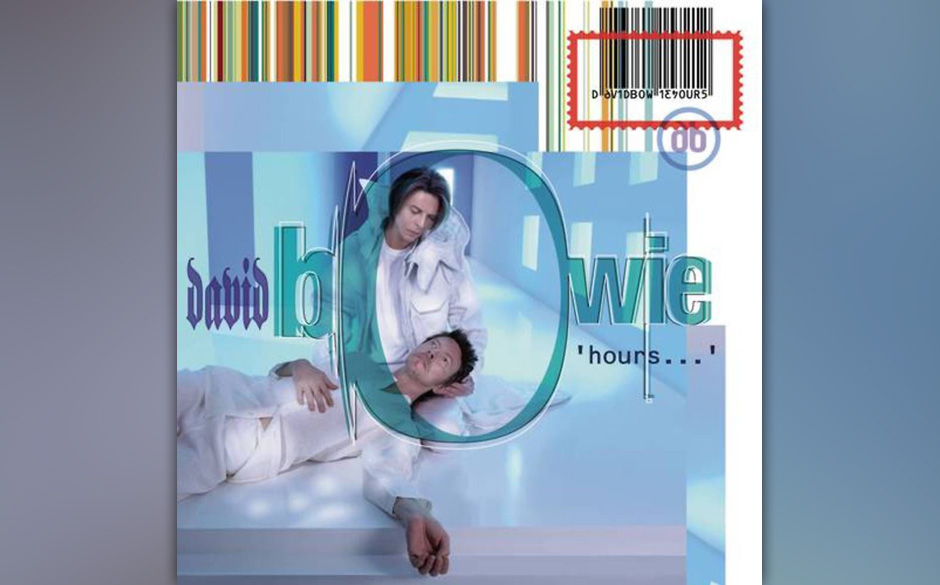

„Scary Monsters“ ohne Overkill? You got it. David Bowie veröffentlicht ‚Hours …‘

Bowies beste, souveränste LP seit 25 Jahren? Unsere Review von 1999.

aus ROLLING STONE, 10/1999

David Bowie – „Hours …“

David Bowie ist zu beneiden. Da reibt sich der alarmierte Kulturkritiker an der Moderne, verfangt sich in weltweiten Netzen, beobachtet bangen Herzens das ungehemmte Mäandern des Kapitals und den hemmungslosen Dünnpfiff aus medialen Anstalten, stemmt sich gegen den Untergang überschaubarer Strukturen in Kunst und Gemeinschaft, ist ganz atemloser, verzweifelnder Hase. Doch wo immer er hin hoppelt, wovor er auch Muffensausen bekommt, Igel Bowie ist längst da und, wie es scheint, absolut Herr der Lage. Während wir Hasen noch Turbowahn und Kasinomentalität beklagen, dreht der kreuzfidele Futurist Bowie fleißig an der Fortschrittsschraube, fertigt seine Musik mittels Software, deklariert sich selbst zur Aktie und stellt sein neues Album erst mal ins Internet, bevor es zur Zweitverwertung in die Plattenläden kommt.

Kauft Einsen und Nullen!

„I couldn’t be more pleased“, freut sich der Künstler, wiewohl es doch nur ein kleiner Schritt für ihn sei. Nicht so natürlich für die Menschheit. Die hat jetzt, sofern online und mit Kreditkarte ausgestattet, Bowies neues Werk auf der Festplatte. Von wo es freilich nicht herunterkopiert werden kann, so dass der fiskalisch geforderte Fan, will er überhaupt etwas in der Hand haben, für den Tonträger seiner Wahl obendrauf noch den üblichen Obolus entrichten muss. Ein Weg aus dem tiefen Flautental für die gesamte Industrie womöglich. Und ein schönes Stück Kulturdarwinismus. Leute, kauft Einsen und Nullen!

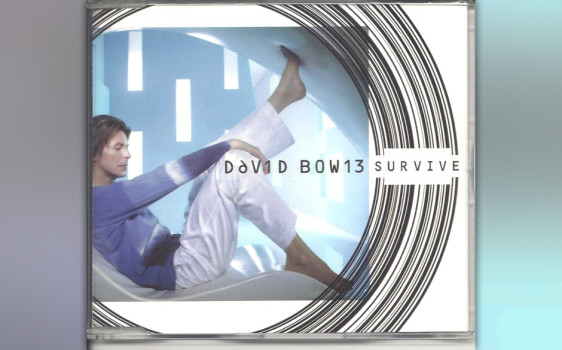

Mit dem „‚hours‘ …“-Album zeigte sich Bowie reetrospektiv wenig zufrieden – schon bei der „Heathen“-Tour drie Jahre später schaffte es nur „Survive“ noch in die Setlist. Eine schöne, typische Gitarrenballade des Jahres 1999. Titel und Interpret wie füreinander geschaffen (aus ‚…hours‘, 1999). SN

Dabei hätte das Album selbst den begleitenden Hi-Tech-Klimbim gar nicht nötig. Wer nach „1. Outside“ und „Earthling“ den letzten Teil der ursprünglich so entworfenen Sci-Fi-Trilogie erwartet hatte, muss umdenken. „Hours…“ ist eine klassische Songkollektion ohne Stimmfilter und Cyber-Gadgets, Soundcollagen und Macintosh-Mutationen. Hatte Bowie die Tracks der Vorgänger-Alben gebastelt, etwa mit Hilfe des nicht minder Apple-hungrigen Elektronikers Eno, so geht es hier vornehmlich um das musikalische Material. Timing vor Technik, Balladen vor Abstraktion. Dem Ingenieur war nichts zu schwof, aber nun komponiert er wieder. Eine Art Zyklus sei es dennoch, sagt Bowie, verbunden durch eine gemeinsame Perspektive: die des Erinnerns. Ein in die Jahre gekommener Herr schaut zurück auf seinen Sturm und Drang, hängt unerfüllten und unerfüllbaren Träumen nach, legt Rechenschaft ab. Ein Blick zurück im Zorn ist es nicht, eher ein Wundern über die Banalität der Dinge und ein bisschen Wehmut über verpasste Gelegenheiten.

„Hours…“ handelt von persönlichen Gefühlen, von Verletzbarkeit und Reue. Gedanken zur Zukunftsangst seiner Generation vom Zukunftsmacher. The man who fell to earth? Nein, bloß ein anderes Konzept. Was keineswegs gegen das Album spricht. Immerhin hält es einer immanenten Prüfung stand. Schon lange hat David Bowie keine so saftvollen Melodien mehr geschrieben, schon länger nicht mehr so unprätentiös gesungen. Man hat ja, wie schon Nietzsche erkannte, gerade so viel Eitelkeit, wie es einem an Verstand mangelt. So gesehen ist „Hours…“ ein ausgesprochen gescheites Album, auch wenn es nicht frei ist von Posen und Einflüssen. Das epische „If I’m Dreaming My Life“ gemahnt in Atmosphäre und Anmutung an Scott Walkers „Climate Of Hunter“, wie sich überhaupt vieles hier nach Walkerscher Grandeur verzehrt.

Klischierte Gitarren-Sounds

Entsprechend streckt Bowie seine Stimme, was ihr an Boden nimmt, während sie an Timbre indes gewinnt. „Something In The Air“ arbeitet mit angedeutetem Wahwah-Klappmesser-Funk, „New Angels Of Promise“ macht in Piccolo-Geflöte und überall ist Folk und Pop im Sixties-Stil. „Seven“ könnte gar eine Outtake aus jenen Tagen des Aufbruchs sein, „Survive“ aus „Hunky Dory“. Nur „The Pretty Things Are Going To Hell“ schlägt rockend über die Stränge, freilich stets an der Kette klischierter Gitarrensounds. Co-Autor der von Bowie selbst als „autobiografisch“ eingestuften Songs ist einmal mehr Reeves Gabreis, mit dem ihn ein „fast telepathischer Rapport“ verbindet, und das nun schon seit mehr als zwölf Jahren. Eine Symbiose zweier ungleicher Charaktere, wobei Gabrels als glückliches Amalgam gelten mag aus technischer Versiertheit und vorauseilendem Gehorsam.

Eine Prise David Sylvian ohne Esoterik-Kitsch? Kein Problem, Mann. „Scary Monsters“ ohne Overkill? You got it. Schade nur, dass man sich kein Orchester leisten mochte. Das mal auf seifig, mal auf mellotronig eingestellte Keyboards-Programm klingt arg anämisch. David Bowie hat nach zwei Krypto-Scheiben eine Retro-Platte gemacht, werden die Leute sagen. Genau so richtig und ungleich wichtiger ist: Es ist Bowies beste, souveränste LP seit 25 Jahren. Warum er allerdings ausgerechnet dieses doch recht altertümliche Vehikel auf die Datenautobahn stellen muss, will nicht recht einleuchten. Doch was weiß schon ich? Mein Name ist Hase.