Bon Iver live in Berlin: Exzellentes Handwerk, aber ohne Spannung

Künstlerische Integrität in der Mehrzweckhalle? Die Band um Justin Vernon kann in der großen Mercedes-Benz-Arena in Berlin nicht ganz überzeugen.

Weit und breit keine Taylor Swift. Vor einigen Tagen überraschte sie das Londoner Bon-Iver-Publikum mit einem Gastauftritt, sang mit Frontmann Justin Vernon das dramatische Duett „Exile“. Aber an diesem Montagabend muss Vernon in der Mercedes-Benz-Arena ohne Superstar-Verstärkung klarkommen. Das tut er auch – mehr oder weniger. Die Show von Bon Iver, auf dieser Tour eine sechsköpfige Band, ist handwerklich exzellent und künstlerisch integer. Aber auch spannungsarm und wenig dynamisch.

Unter Kopfhörern versteckt

Vernon trägt über die gesamte Dauer des Konzertes dicke Kopfhörer. Sound und Timing sind ihm offenkundig extrem wichtig, und dafür nimmt er diese Abschottung in Kauf. Er sieht aus wie ein Pilot; vor ihm stehen Apparaturen, die er bedient, Knöpfe, die er drückt, Regler, die er schiebt. Die Ergebnisse sind durchaus erstaunlich: Es gehört zu den großen Leistungen des Sängers, die Software-Verfremdung seiner Stimme als emotionales Stilmittel in der Popmusik etabliert zu haben, und seine multiplizierte, von Vocoder-Effekten geformte Stimme klingt kraftvoll und jenseitig. Sein Falsettgesang ist genauso klar und effektiv wie sein warmer, tiefer Bariton.

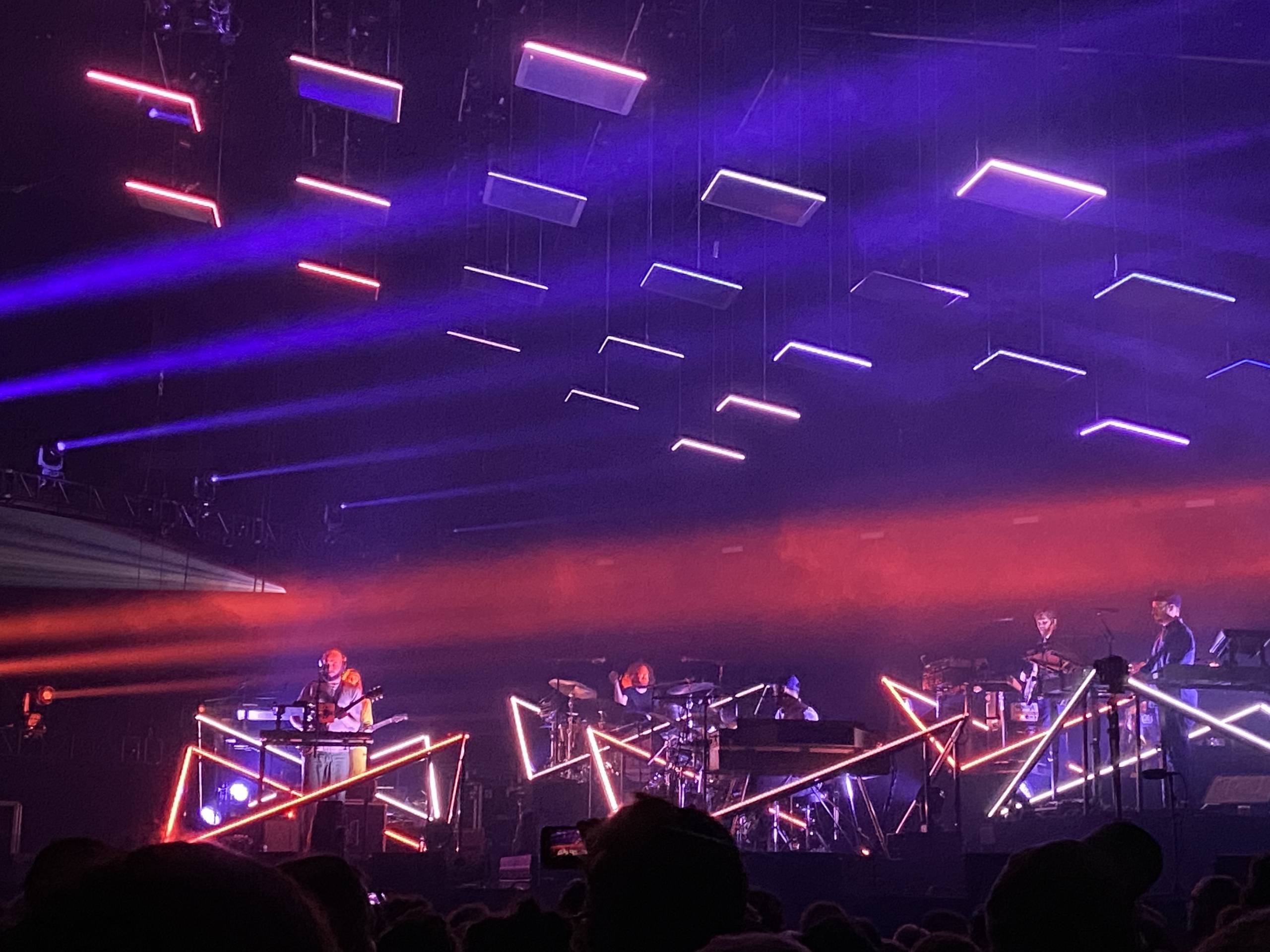

Überhaupt ist der Sound von einer Qualität, wie man ihn in einer Mehrzweckhalle nicht erwarten würde. Die Instrumente – Akustik- und E-Gitarren, zwei Schlagzeuge, Saxofon und Keyboard, eine Wagenladung elektronischer Hilfsmittel und Effektgeräte – sind klar und elegant gemischt, verbinden sich, auch mit dem mehrstimmigen Gesang, zu einem harmonischen Gesamtsound. Besonders Vernons E-Gitarre hat einen warmen, strahlenden Sound, ist zu einem genau richtigen Maße verhallt, ohne zu verwaschen. Auch das Saxofon ist hervorragend, hat einen vollen luftigen Klang, der Saxofonist spielt in eine kleine Box hinein, die den Klang direkt von der Quelle aufnimmt, und es ist Vernon, so scheint es, der das Signal dann mit seinen Reglern bearbeitet.

Keine Dramaturgie

Das Problem liegt in der Setlist. Die Hälfte der Songs sind vom letzten Album „i,i“ (2019), also elektronisch orchestrierte Avant-Folk-Popsongs, könnte man sagen. Dass Vernon sich so sehr auf dieses Album konzentriert, ist sicherlich künstlerisch integer und ein kohärentes kreatives Statement. Aber: Vielleicht ist an einem Ort wie der Mercedes Benz Arena etwas weniger künstlerische Integrität gar nicht so schlecht. Denn die Dramaturgie der Show krankt an der Gleichförmigkeit dieser Songs und an der wenig nachvollziehbaren Platzierung der älteren, bekannteren Tracks. Hits wie „Holocene“ und „Calgary“ spielt Vernon, allerdings mittendrin und ohne mit der Energie, die diese Songs in der Halle generieren, dann etwas anzufangen.

So bleibt die Temperatur eher lauwarm, auf der Tribüne würde niemand auf die Idee kommen aufzustehen, und auch im Innenraum passiert nicht viel. Als Zugabe spielt er dann doch noch den alten Gassenhauer „Skinny Love“ vom ansonsten ignorierten ersten Album „For Emma“, ein Fan-Zugeständnis, mit dem man kaum noch gerechnet hat.

„Spread the love“

„Das ist ein sehr komischer Job“, sagt Vernon gegen Ende. „Und ich verstehe nicht, warum ich hier bin und warum ihr hier seid.“ Das kann man metaphysich verstehen, aber auch ganz banal, als Ausdruck seines Unglaubens, mit seiner Musik ein so großer Act geworden zu sein. Eine Rolle, die er nicht ganz auszufüllen weiß, wohl auch gar nicht ausfüllen will. Das Image des bodenständigen Midwestern Dudes kultiviert er, Rockstar-Gesten liegen ihm fern. Er klopft sich mehrfach auf die Brust, kommuniziert so seine Ergriffenheit und seine Verbundenheit. Einzig seine messianische Schlussansprache, in der er die Leute dazu auffordert „to spread the love“, lässt ein wenig Größenwahn erkennen.

Etwas mehr Stilisierung, etwas mehr Show, etwas weniger (falsche?) Bescheidenheit – und eine dramaturgisch geschicktere Setlist – hätten diesem soliden, sehenswerten Konzert sehr gutgetan.