Alfred Goubran :: Das letzte Journal

Der dritte Roman des österreichischen Songwriters und Autors ist eine süchtig machende Selbsterforschung

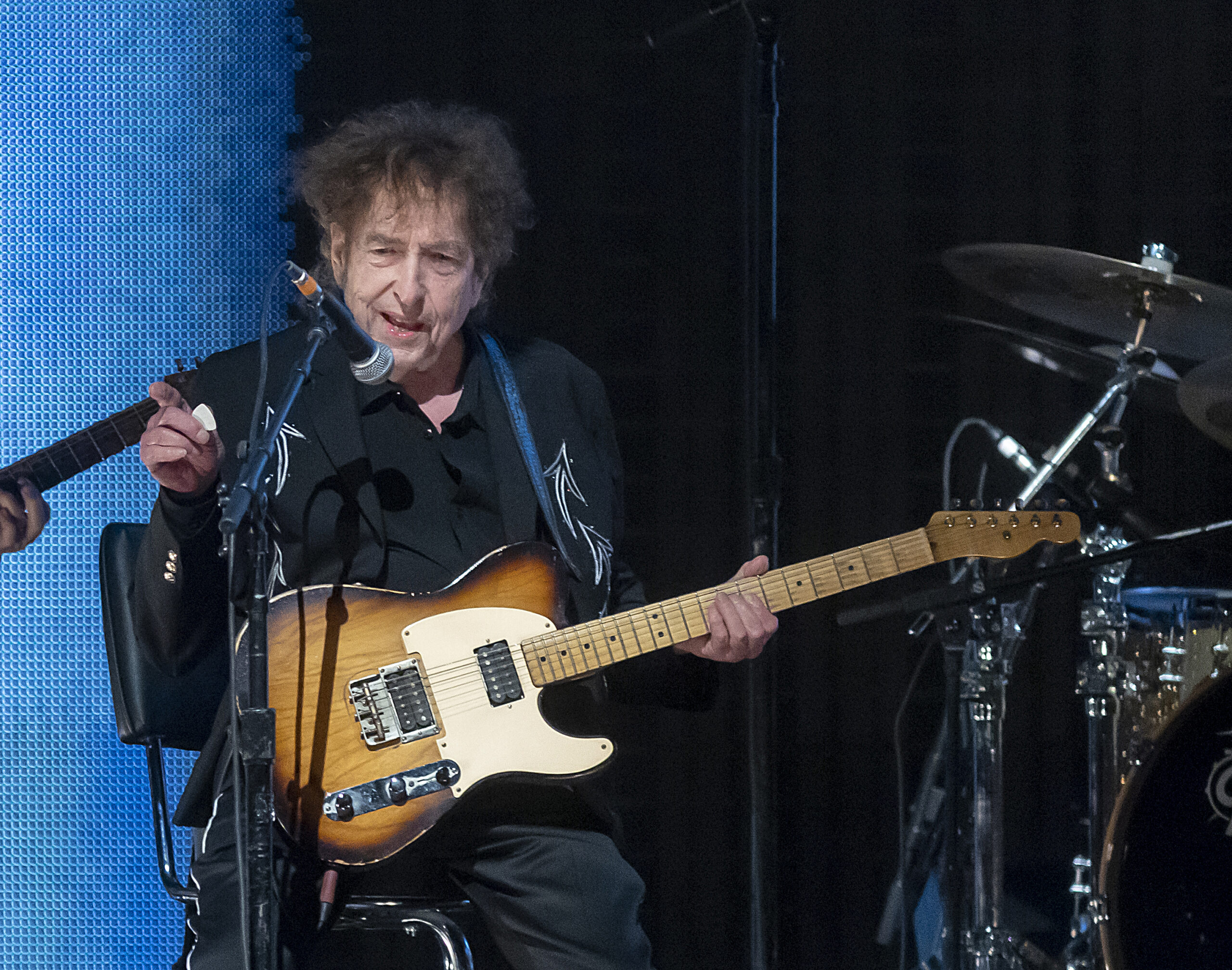

Zum ersten Mal hörte ich von Alfred Goubran in einer Revuebar im 5. Wiener Gemeindebezirk Margareten. Dort sang er mit dunkler, rauer Stimme, in der die Geister von Howlin’ Wolf und Blind Willie Johnson zu leben schienen, Songs von Bob Dylan, vor allem die schaurigen Balladen über Sklaverei, Mord und Totschlag. Später gab er mir eine CD mit eigenen Liedern in die Hand, auf der er unter dem etwas verkünstelten Namen [goubran] in einer Art Tom-Waits-Sound von einem singt, der in dieser Welt nicht zu Hause ist, der sich nach einer anderen sehnt, die verschüttet liegt unter dem alltäglichen Theater, den Ideologien und Masken.

Außerdem erfuhr ich an diesem Abend, dass der 1964 in Graz geborene Goubran nicht nur Sänger und Songwriter ist, sondern auch Verleger, Übersetzer und Autor. Lyrik, Essays und Erzählungen hatte er geschrieben und zwei Romane. Der erste, „Aus“ von 2010, erzählt von zwei Männern, die nach einem Begräbnis auf dem Wiener Zentralfriedhof schweigend nebeneinanderher Richtung Innenstadt gehen und sich erinnern – jeder für sich. Ein stummer Dialog, eine sprachmächtige Schilderung des Auseinanderfallens von Ich und Welt, die Topografie einer Stadt und eine Abrechnung. Die Werke von Thomas Bernhard fallen einem da als Referenz ein, mehr noch die von Gerhard Roth. Der surreale, schwarzromantische zweite Roman, „Durch die Zeit in meinem Zimmer“ von 2014, steht unter dem Einfluss von Charles Baudelaire und Lautréamont, beschreibt eine Suche nach dem richtigen Leben in einer falschen Welt. „Eine Erbsünde mag es nicht geben, eine Erbschuld schon“, philosophiert der Erzähler zu Beginn.

„Das Leben, das man sich schuldig geblieben ist, das ungelebte, das nicht gelebte Leben, das man sich aus diesen oder jenen Gründen aufgespart hat, in jedem Fall aber, um bequem zu bleiben, und das der andere dann einlösen soll, der Nachkommende.“ Im dritten Roman, „Das letzte Journal“, bündelt Goubran nun die Themen und Motive, die Personen und die Orte der beiden Vorgänger und führt sie zu einem furiosen Ende, das zugleich ein neuer Anfang zu sein scheint. Das titelgebende Tagebuch führt der 65-jährige, in Wien lebende Aumüller, der seine Schriftstellerexistenz nur durch die Veröffentlichung alter Aufzeichnungen aufrechterhalten kann, weil ihm seit 15 Jahren nichts mehr eingefallen ist. In einer Buchhandlung trifft er im Herbst 2008 nach 41 Jahren seine Jugendliebe Terése wieder. Die beiden hatten sich einst kennengelernt, als Aumüller auf dem Landsitz des reichen, in schmutzige Geschäfte verwickelten Schwarzkogler, dem sogenannten Schwarzen Schloss, an Übersetzungen für dessen private Bibliothek arbeitete. Die beiden verliebten sich, Terése, damals Schwarzkoglers Ehefrau, wurde schwanger und von ihrem Gatten heimlich außer Landes geschafft. Nachdem sie das Kind ausgetragen hatte, nahm man es ihr weg und zwang sie, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Dafür bekam sie – wie Aumüller nun, 41 Jahre später, erfährt – unter der Bedingung, weder zu ihrem Geliebten noch zu Schwarzkogler Kontakt aufzunehmen, als Abfindung neben einer beträchtlichen Summe ein verwunschenes Anwesen im Wiener Bezirk Döbling zugesprochen.

Hier zieht der Schriftsteller nun nach der Wiederbegegnung ein und beginnt, im Gewächshaus, inmitten der Orchideenzucht, mit seinem letzten Journal, in dem er seinem nach der Trennung von der jungen Terése ungelebten Leben nachspürt. Den Anfangspunkt dieser inneren Suche bildet ein Bericht der Prager Judenpogrome von 1389 aus Schwarzkoglers Bibliothek, den er schon als junger Mann gelesen hatte und nun wiederentdeckt. Es folgen weitere Lektüren: eine Biografie des als Ketzer verbrannten Theologen Jan Hus, dann eine Studie der Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Texte inspirieren Reflexionen über die Geschichte, Opportunismus und die allmähliche Abtötung des Menschen, seine „Verrechnung“, „Verregelung“ und „Vernutzung“ im Nationalsozialismus, aber auch in der modernen Wissenschaft. Immer wieder kehrt Aumüller in seinen Gedanken zu seiner eigenen Biografie zurück. Er spürt den inneren Feinden und Ängsten nach, dem Fremden und dem Hass in sich und kann daraus letztendlich nur eine einzige Konsequenz ziehen …

„Das letzte Journal“ erzählt von einer schonungslosen Selbsterkundung und anschließenden Verwandlung, wie man sie in dieser Konsequenz und Präzision sonst nur aus den Romanen von Peter Handke kennt. Goubrans Sprache ist einfacher, transparenter geworden als in seinen früheren Texten, zieht einen hinein in dieses irre Spiel mit sich immer neu spiegelnden Motiven. Man muss „Aus“ und „Durch die Zeit in meinem Zimmer“ nicht gelesen haben, um „Das letzte Journal“ zu verstehen und zu genießen, aber man wird es ohne Frage tun, wenn man am Ende dieses grandiosen Textes angekommen ist. Der singende Alfred Goubran, der [goubran] also, schimpft auf seinem neuen Album, „Irrlicht“, das ebenfalls gerade erschienen ist: „Ihr dort drinnen, ihr dort drinnen!/ Wenn ihr meine Stimme hört:/ Ihr sagt, ihr wollt etwas verändern/ Doch was ist euch Veränderung wert?/ Ihr redet, solange es nichts kostet/ Schreibt Bücher und kratzt euch am Kopf/Ihr verhandelt mit den Falschen/ Und holt die Mörder mit ins Boot/ Und ihr denkt noch, das sei gut/ Obwohl ihr keine Güte kennt/ Ihr wisst nicht, was ihr tut/ Wenn ihr das Böse nicht benennt.“ In „Das letzte Journal“ hat Alfred Goubran das Böse aufgespürt – und in sich selbst gefunden. (Braumüller, 21,90 Euro)