Christopher Sandford im Gespräch mit Wolfgang Doebeling

Christopher Sandfords Obsession für Musik und ihre Macher erwies sich als Triebfeder für bereits fünf Musiker-Biographien. Mit Wolfgang Doebeling sprach der in Seattle lebende Brite darüber, was ihn bewegt und wie alles anfing

Er hatte sich als Rock-Journalist versucht und als Romancier; beides mit leidlichem Erfolg, er hatte drei Bücher über Cricket verfaßt, „this weird ritualistic game“. Christopher Sandibrd war kein gemachter Mann Ende der 80er Jahre, aber er hatte sein Auskommen, seine Vorlieben, kein übles Leben. So begab es sich, daß er sich eines Tages im Lord’s Cricket Ground verlustierte und, wie so oft, die Atmosphäre genoß. „Ich kann’s nicht spielen, aber das Fluidum ist einmalig“, schwärmt der sonst eher nüchterne, schon ein klein wenig distinguierte Brite. „Cricket gibt nicht einmal vor, aufregend zu sein. There’s no drama, no adrenalin-rush. Die Zeit spielt eine untergeordnete Rolle, es ist die Stimmung, die fasziniert. Cricket ist wie Oper, you either love it or you loathe it“ An einem Nachbartisch wurde er eines Herren im dunkelblauen Sommeranzug gewahr, der sehr lässig und vornehm zugleich Tee nippte, mit Freunden fachsimpelte und bei gelungenen Spielzügen höflich applaudierte. Es war Mick Jagger.

Vor Sandfords geistigem Auge spulte sich ein alter Film ab, eine Begebenheit aus grauer Vorzeit, fast vergessen, doch plötzlich präsent und plastisch. Es geschah an einem Sonntag abend, 1964 oder 1965, die Sandfords lebten in einem Londoner Vorort, als oben aus dem Zimmer des gestrengen Vaters ein Schrei drang, der nicht von dieser Welt zu sein schien, und danach ein Wehklagen und Jammern anhob, daß dem Jungen dabei Angst und Bange wurde. „Es klang, als hätte er sich beim Rasieren ein Ohr abgeschnitten, und ich stürzte nach oben, obwohl mir verboten war, sein Allerheiligstes zu betreten. Es war off-limits, kind of a no-go-zone.“ Der Vater hing, nach Atem ringend, im Sessel und starrte angewidert auf den Bildschirm des kleinen Schwarzweiß-Fernsehers, wo fünf flegelhafte Burschen Rabatz machten. Es waren die Rolling Stones. „Mein Vater war außer sich, er war dermaßen traumatisiert, daß ich sofort die richtigen Schlüsse zog. Ich war noch ein Kind, gerade acht Jahre alt, aber mir war klar: these are good guys. Wenn sie meinen Vater derart aus der Fassung bringen konnten, mußten sie schwer in Ordnung sein.“ Diese zwei Schlüsselerlebnisse seien es gewesen, meint Sandford, die einen Biographen aus ihm machten. Er fragte sich, was wohl in den dazwischenliegenden 25 Jahren geschehen war, was diesen Rowdy von ehedem zum vollendeten Gentleman machte. „Ich war begierig zu erfahren, was ihn so verändert hat, was in ihm vorging. Ich wollte ihn kennenlernen, seine Persönlichkeit ausloten, his roots, his Englishness.“

Eigentlich hatte er sich immer mehr für den anderen Glimmer Twin interessiert. „I was fixated on Keith“, erinnert sich Sandford schmunzelnd, „ich pflegte vor seinem Haus herumzuhängen, stand oft vor dem verschlossenen Tor und versuchte mir auszumalen, welchen Ausschweifungen er sich gerade hingab.“ Seine Fixierung war so obsessiv, daß er am 12. Februar 1977, inzwischen Student, mit vier anderen Fans zu Keefs Anwesen pilgerte, um dort die Nacht zu verbringen, im Gedenken an den berühmten Drug-Bust exakt zehn Jahre zuvor. Ein erkleckliches Polizeiaufgebot war damals in einen veritablen Sündenpfuhl (Sex und Substanzen, Marsriegel und Marianne Faithfull!) getappt und hatte, endlich, Grund für Verhaftungen. „It was a crazy, bizarre mission“, berichtet Sandford, „von der wir uns nichts erwartet hatten. Man stelle sich unsere Überraschung vor, als die Stones vollzählig anwesend waren und uns hereinbaten. Wir erzählten ihnen, warum wir gekommen waren, und sie fanden unsere Idee irrsinnig komisch. Mick malte mir ein kleines Schild, auf dem stand: ,Happy Anniversary. Love, Mick Jagger‘. Wir blieben einige Stunden und fuhren im Morgengrauen zurück nach Oxford und Cambridge. Vonunseren Kommilitonen kaufte uns allerdings keiner die Geschichte ab.“

Die Faszination war also da, an Motivation herrschte kein Mangel, ein Verleger war schnell gefunden, schon deshalb, weil Jaggers 50. Geburtstag bevorstand. Sandford tauchte ab in Tonnen von Papier, betrieb Quellenstudien, suchte Zeitzeugen auf, sprach einige Male mit Jagger, freilich ohne dabei neue Erkenntnisse über ihn zu gewinnen. „Er war weder willens noch in der Lage, Detailfragen zu beantworten, Dinge zu verifizieren oder wenigstens ein wenig Licht auf dunkle Kapitel zu werfen. Er war stets freundlich, zeigte sich durchaus kooperativ und half mir, ein paar Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Was indes die harten Fakten betrifft, so war ich auf andere Leute angewiesen.“

Etwa auf Dick Taylor, den späteren Pretty Thing, der Jagger schon als Kind kannte und in seiner ersten Band, Little Boy Blue & The Blueboys, mitgewirkt hatte (und bei den embryonalen Rollin‘ Stones). Von Dick ließ Sandford sich einige Schnurren aus Micks Kindheit kolportieren und über dessen ersten Konzertbesuch berichten. Der war im Woolwich Granade, am 14. März 1958, und die Band, die sich Mick und Dick ansahen, hieß Buddy Holly & The Crickets. Der jugendliche Jagger geriet völlig aus dem Häuschen, und sein Vferdikt fiel hernach entsprechend aus: „That was a gas.“

„Mickjagger is an interesting bunch of guys“, sagte Keith Richards einmal sarkastisch über sein Alter-Ego, eine Charakterisierung, die Sandförd zufolge den Nagel zwar auf den Kopf trifft, noch mehr jedoch auf einen anderen anwendbar ist, den er porträtiert hat:

David Bowie, der Formwandler, der Wechselbalg. Jagger ist schon schwierig, immer auf der Hut, aber Bowie ist ein unlösbares Rätsel, völlig undurchdringlich. Ich habe mit einigen seiner engsten Freunde gesprochen, doch hat jeder eine andere Vorstellung davon, was ihn zum Ticken bringt. Bob Harris, der ihn noch aus der Zeit kennt, als er in winzigen Pubs auftrat, und monatelang täglich mit ihm zusammen war, jede Menge Sorgen und Nöte mit ihm teilte und ediche Häutungen des Chamäleons aus nächster Nähe miterlebte, mußte passen. ,Still don’t know him‘, sagte er, ,still don’t have a clue who he really is‘. Ich glaube nicht, daß Bowie irgend jemanden an sich heranläßt.“ Fragt sich, ob das clever ist oder eher tragisch. „Beides“, meint Christopher Sandford, „definitiv beides.“

Seinem Schreibstil kommt das fraglos entgegen. Er recherchiert sorgfaltig, begibt sich aber beim Schreiben in eine Distanz, die er als Fan freilich erst herstellen muß. Das sei schwer, doch sei ein ständiges Bemühen um Objektivität wichtig in seinem Job, auch wenn man sich nie ganz freimachen könne von subjektiven Gedanken und Gefühlen. „You gotta be sceptical“, lächelt er, „dann ersparst du dir Enttäuschungen und bewahrst dir die Fähigkeit, durch den Schmus zu wühlen ohne den Blick fürs Wesentliche zu verlieren.“

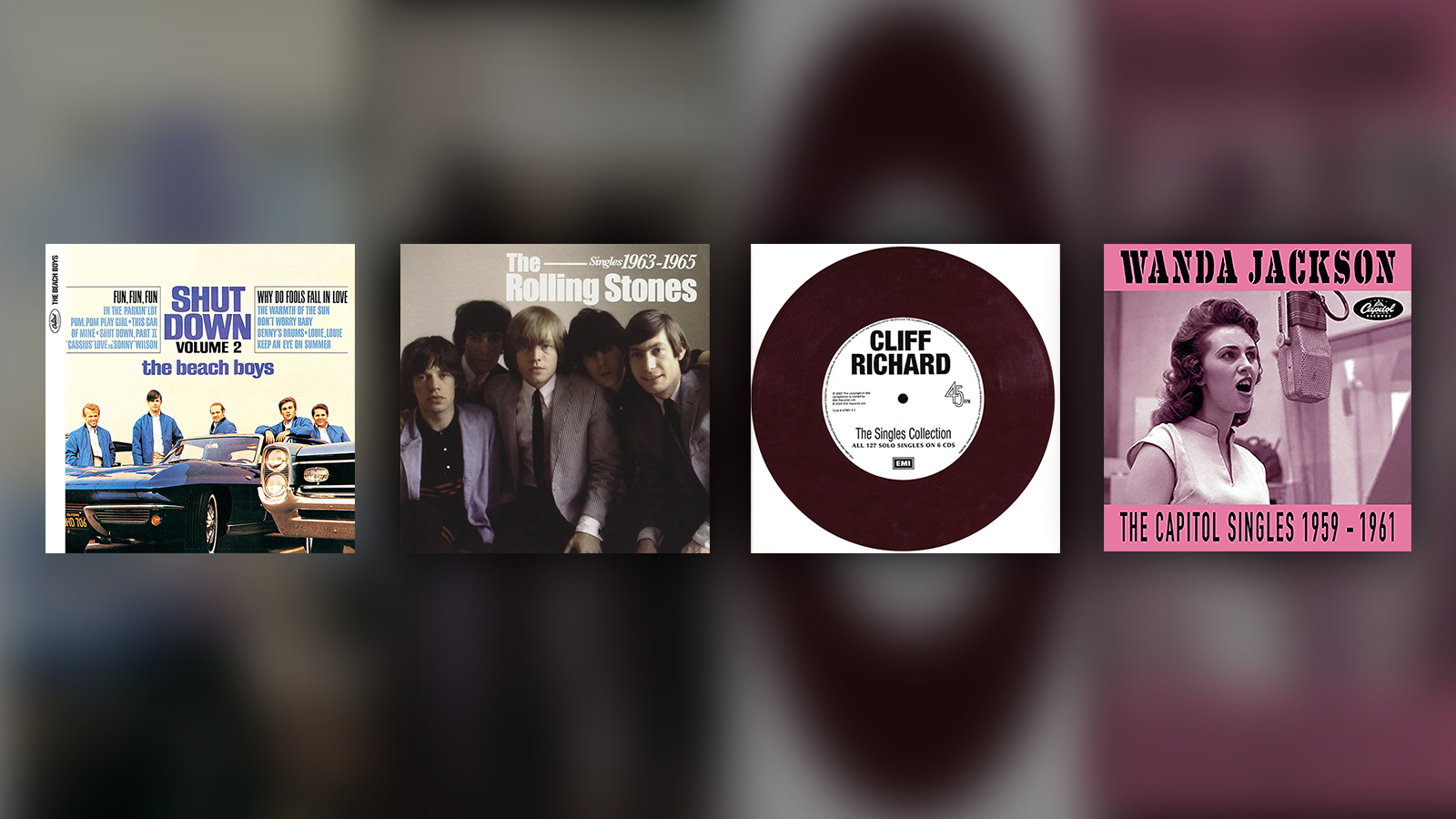

Auch seine Bowie-Biographie wartet mit schönen Geschichten auf, besonders aus der Kindheit des David Jones. Und aus den frühen Sixties. Bowie als Fan, zunächst von Cliff Richard und den Shadows, später von Phil May und den Pretty Things. Vbr allem der langmähnige May hatte es ihm angetan. Eines Abends nach einem Auftritt der Pretties bat ihn Bowie um seine Telefonnummec Da May vor den vielen Umherstehenden die Nummer nicht laut kundtun wollte, ließ er sich Davys Adreßbuch reichen, um sie selbst einzutragen, und war seltsam berührt, als er sah, daß auf der dafür vorgesehenen Seite „God“ geschrieben stand. Bowie lief rot an, doch May tat so, als hätte er es nicht bemerkt. Erst später, als der Bewunderer gegangen war, wurden Witze darüber gerissen, und für eine Weile hatte Phil May den Spitznamen „God“ weg.

Auch Brian Jones und Keith Reif, beide Träger von blonden Moptops, wurden von Bowie vergöttert. „Ich hätte zu gern mit ihm über diese und andere Dinge geredet, aber Bowie lehnte stets ab, obwohl wir die offiziellen Kanäle benutzten und uns adäquat seriös vorstellten. Immerhin weiß ich, daß er das Buch gelesen hat.“

Vier Biographien hat Sandford bisher veröffentlicht, an der fünften über Sting arbeitet er gerade. Der Zeitpunkt, weiß er, ist im Buchgewerbe von größter Bedeutung. Verlage arbeiten spekulativ, hängen sich gerne an Jubiläen an, egal ob sich Geburts- oder Todestagjährt. Er hat sich darauf eingestellt „Die 50. Geburtstage von Prominenten wirbeln immer viel Staub auf in den Medien.“ Ein halbes Jahrhundert des Lebens und Wirkens werfe im übrigen genug Stoff ab für eine Biographie, auch wenn sie so nur ein Etappenbericht sein kann und noch kein finales Resümee. Eine Ausnahme habe er gemacht, als nach dem Suizid von Kurt Cobain eine Nachfrage nach gut recherchierten Lebensgeschichten des Grunge-Stars einsetzte und gutes Geld dafür geboten wurde. „Ich habe mich nicht besonders wohl gefühlt dabei, habe mir aber keine Vorwürfe zu machen. Ich habe Cobain immerhin persönlich gekannt und in Seattle gelebt, ab Nirvana dort für Furore sorgten. Ich kannte die Szene und ich mochte Cobains Musik. Jileach‘ ist noch immer eine meiner Lieblingsplatten.“

Ansonsten gedenke er sich künftig, schon der Planbarkeit halber, auf solche Subjekte zu kaprizieren, die im Begriffsind, ihr 5. Jahrzehnt zu vollenden. Zu dieser platten Numerik, zum rein formalen Kriterium müsse sich freilich auch immer ein gewisses Faszinosum gesellen und eine Sympathie für den betreffenden Künstler. Das wirft die Frage auf, was ihn daran gereizt hat, ein Buch über Eric Clapton zu schreiben, der ja persönlich wie musikalisch eher als Langweiler gilt „I wouldn’t say he was dull“, entrüstet sich Sandford, „er ist natürlich nicht so exotisch und aufregend wie ein Jagger oder ein Bowie, aber hinter dieser Farblosigkeit steckt viel mehr, als landläufig angenommen wird. Clapton hat mich auf einem rein menschlichem Level interessiert. Fan seiner Musik bin ich nicht, obwohl ich ,Layla‘ sehr gerne höre, but there is a human story there.“

Eric wurde ins zerbombte England hineingeboren von einem 15jährigen Mädchen, das einen orte night stand mit einem kanadischen Soldaten hatte. Der Vater machte sich aus dem Staub, die Mutter war noch ein Kind und total überfordert. „Auch sie haut ab, läßt Eric bei den Großeltern, bei denen er aufwächst und die er für seine Eltern hält, bis seine Mutter zurückkehrt, als er bereits zwölf ist Zunächst wird ihm weisgemacht, sie sei seine Schwester. Die Wahrheit erfährt er dann auf dem Schulhof, von Gleichaltrigen, die ihn damit hänseln. Eric verkraftet das nicht, zieht sich in sich selbst zurück, wird kontaktscheu, ein Einzelgänger. bu can imagine this lonely, mixed-up kid. Alles was er hat, alles was ihm etwas bedeutet, ist ein Radio und eine billige Plastikgitarre. Und das ist erst der Anfang der Geschichte. Denn zehn Jahre später steht ,Clapton is God‘ an den Hauswänden von ganz England. Wenn das kein Lesestoff ist..“ N