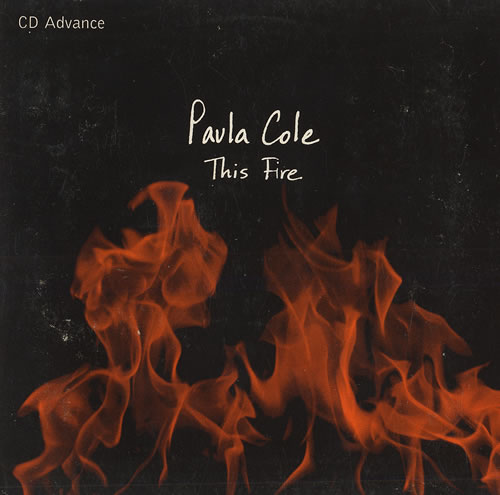

Paula Cole – This Fire :: WEA

Ganz allein beginnt Paula Cole diese Platte, einsame Stimme, starke Stimme, kein Hall, keine Distanz, sie kommt ins Zimmer ohneanzuklopfen. „Where do I put this fire, this bright red feeling, this tigerlily down my mouth?“ Kurz wird die Melodie drohend, dröhnt irgendwas, dann Drums, keüertiefer Baß (Tony Levin), Klavier. „I’ve left Bethlehem, I feel free, I’ve left the girl I was supposed to be.“ Sie ist nackt auf dem Cover, schwingt auf einer Kinderschaukel vor blauem Himmel durch Flammen, das hat nichts von einem Pin-up, es vermittelt nur das gleiche wie die ersten Zeilen: Hier entblößt sich jemand.

Da paßt es, daß Paula Cole (deren gefälligeres Debüt vor drei Jahren ziemlich unterging) bei der „Us“-Tour von Peter Gabriel dabei war, wo sie die Duett-Parts von Kate Bush und Sinead O’Connor übernahm und der Applaus des Publikums deutlich mehr als freundlich war beeindruckt, bewegt, erstaunt: Wer ist diese Frau?

Sie ist 29 Jahre alt, stammt aus Massachussetts, spielt Keyboards und Klarinette (hier ergänzt um eine Studio-Band), mag es überwiegend akustisch (bevor sie einen Synthi einstöpselt, setzt sie sich ans Harmonium oder beordert ein Streichquartett ins Studio), hat selbst produziert – und beackert ein ähnliches emotionales Feld wie Gabriel oder auch Toni Childs oder Sinead O‘ Connor. Um Cobain abzuwandern: „I’m afraid of myself but I want to live.“ Selbstanalytische, ernste Songs über Beziehungschaos („We’U throw stones until we’re dead“), den gelegentlichen Wunsch nach ’ner starken Schulter (oder ist „Where Have All The Cowboys Gone“, die Hit-Single, doch ironisch?), den zähen Weg zu sich selbst, über Sex, über den Tod. Völlig humorfrei, natürlich, das ist die Schwäche und Stärke der Platte zugleich, metaphorisch bisweilen, manchmal beinahe peinlich direkt und autobiographisch und gern mal provokant („I like it from behind“), seit Alanis darf man das ja – wobei Paula Cole die Ältere und Reifere von beiden ist und nicht wegen jeder Fliege im Chardonnay kreischt, als ginge es um Leben und Tod.

Sound und Songwriting sind selten richtig zickig – wie bei Tori Amos – und nie richtig Mainstream – wie bei Sheryl Crow -, dazwischen geht viel: „Nietzsche’s Eyes“ und „Carmen“ wirken fragil wie Libellenflügel, der Refrain von „Mississippi“ ist ein endloser, donnernder Akkordfluß – und inmitten und über allem steht eine Stimme, die so hemmungslos wie virtuos Gefühle in Tone packt. Bellt. Schreit. Flüstert Nach allem, was man schon so hört, ist Paula Cole auch auf der Bühne sehr gut; und wenn wir ein bißchen Glück haben, dann kommt sie im Herbst nach Deutschland. Und wenn Paula Cole selbst ein bißchen Glück hat, dann ist sie bis dahin auch in diesem Land ein Star.