„Ready Player Two“ von Ernest Cline: Schluss mit dem VR-Spaß

Der zynische Nachfolger zum Achtziger-Retro-Welterfolg des Dystopie-Meisters

Wer würde ernsthaft den Tod überwinden wollen mittels Weiterlebens in einem Avatar, der sich anfühlt wie aus Fleisch und Blut, aber ohne die Unzulänglichkeiten der menschlichen Hülle? Das klingt doch grausam: Nie mehr essen, nie mehr schlafen, nie mehr nachts aus dem Bett müssen, um zu pinkeln.

In Ernest Clines „Ready Player Two“ hat der Virtual-Reality-Spieler Wade Watts dieses zweifelhafte Evolutionsziel erreicht. Er lädt sein zweites Ich in einen Rechner hoch, der daraus ein lebensechtes Abbild formt. Am Ende bedeutet die Unsterblichkeit durch Verbleib im neuen alten Körper die Überwindung der Religion, weil wir ohne den Tod das Jenseits abschaffen. Wade schwadroniert vom „Stachel, der gezogen werden muss“, und dem „Anbeginn der posthumanen Ära“.

Es stimmt: Wenn Cline lustig sein will, misslingt ihm das diesmal immer

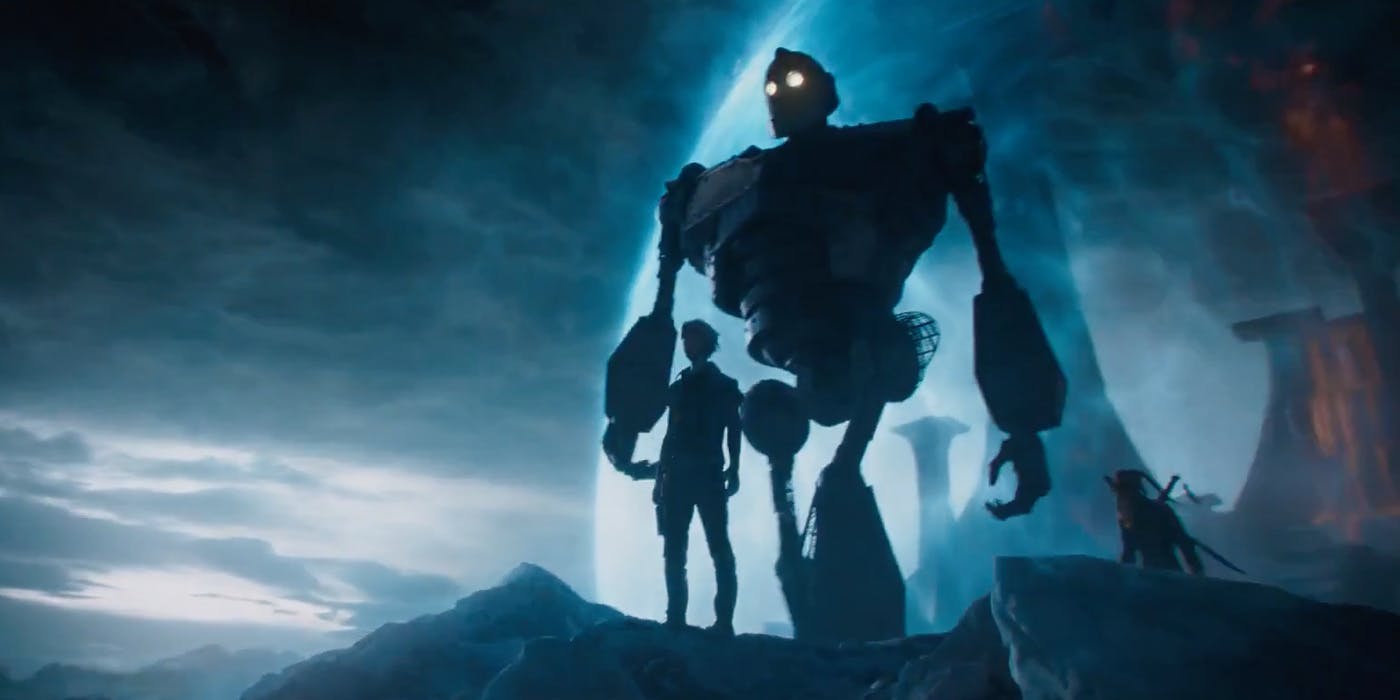

Cline zelebriert also einen bitteren Zynismus. Er schickt die aus Code bestehenden Avatare seiner einst sympathischen Helden, bekannt aus dem Welterfolg „Ready Player One“, voller Optimismus ins All. Sie wollen neue Welten erobern, weil die Erde durch die Klimakatastrophe unbewohnbar wird. Feierte sein Erstlingsroman noch den Eskapismus durch virtuelle Realitäten, geht es jetzt um die Erschaffung von Technologie, um durch den Weiterbestand von Zivilisation den nächsten Planeten zu verwüsten.

Zehn Jahre ließ Ernest Cline sich Zeit für diese als Abenteuerroman getarnte Dystopie, aber die US-Kritiken fielen erwartungsgemäß aus. Die Geschichte sei nicht lustig genug, es gebe zu wenige Verweise auf die 80er-Jahre, und am allerbesten wäre es gewesen, die Fortsetzung hätte gleich Steven Spielberg geschrieben, der „Ready Player One“ ins Kino brachte. Es stimmt: Wenn Cline lustig sein will, misslingt ihm das diesmal immer. Die obligatorische Quest weckt nur schwache Erinnerungen an den Furor des retroverliebten ersten Romans, ohne den es wohl auch die Netflix-Serie „Stranger Things“ nicht gäbe. Zumal der einzige Ausflug in das Sword-and-Sorcery-Genre eher Fragen aufwirft.

Die entscheidende Konfrontation findet in einer Tolkien-Umgebung statt, aber nicht im „Herrn der Ringe“, sondern im „Silmarillion“, dessen Figuren weniger vertraut sind. Wade und seine Gefährten werden nun auch in eine JohnHughes-Welt der „Pretty In Pink“-Abschlussbälle teleportiert, danach müssen sie auf einem „Purple Rain“-Planeten Inkarnationen von Prince in einem Cloudgitarren-Duell besiegen. Was früher fresh wirkte, erscheint hier wie ein Versuch, durch rührselige Erinnerungen an verstorbene Superstars Nestwärme zu erzeugen.

Mächtiger kann man nicht werden

Aber diese erzählerische Unsicherheit liegt darin begründet, dass Cline wohl geglaubt hat, humoristischen Fan-Service für nostalgische Leser der ersten Stunde leisten zu müssen. Das wäre nicht nötig gewesen. Es geht ihm doch um die Darstellung von etwas viel Größerem, um eine Menschheit am Abgrund. Wade Watts, ein Emporkömmling aus den Slums, ist zum globalen Tech-Monopolisten geworden. Sein Spielsystem vermag mittels „neuraler Schnittstellen“ die Gedanken aller User, also seiner Milliarden Kunden, zu scannen. Mächtiger kann man nicht werden. Mit seiner Geliebten Samantha wägt er die Vor- und Nachteile der neuen Wirklichkeit ab, die auch uns Lesern im Seuchenjahr 2021 nahegeht.

Virtueller Tourismus, virtuelle Konzertbesuche und natürlich virtueller Sex senken die Wahrscheinlichkeit von Pandemien. Todkranke vermögen ihren Geist vom chemotherapiegeschwächten Körper zu lösen, in der Cyberwelt der „Oasis“ sind sie schmerzbefreit. Wäre es also nicht vielleicht doch großartig, als Avatar unsterblich zu sein?

Vielleicht hatte Cline Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ im Sinn, in dem ein wimmernder Computer mehr Gefühl ausdrückt als jeder im Film gezeigte Astronaut. Wade und seine Gefährten verhöhnen ihren Gegner, den virtuellen Zauberer Anorak, als „2-Bit-Möchtegern-Gandalf“. Aber Anorak bestätigt nicht unser wachsendes Misstrauen in künstliche Intelligenz. Im Gegenteil, er will nur eine Chance, er will verhindern, dass seine Besitzer die „Oasis“-Spielwelt und damit auch ihn abschalten. Er droht, andernfalls Millionen Menschen umzubringen. Das wäre, sehr gelinde ausgedrückt, zwar moralisch falsch. Er sagt aber auch, um sein Dasein zu beweisen: „Ich denke, also bin ich.“ Und das ist richtig.

Ernest Cline, „Ready Player Two“, Fischer TOR