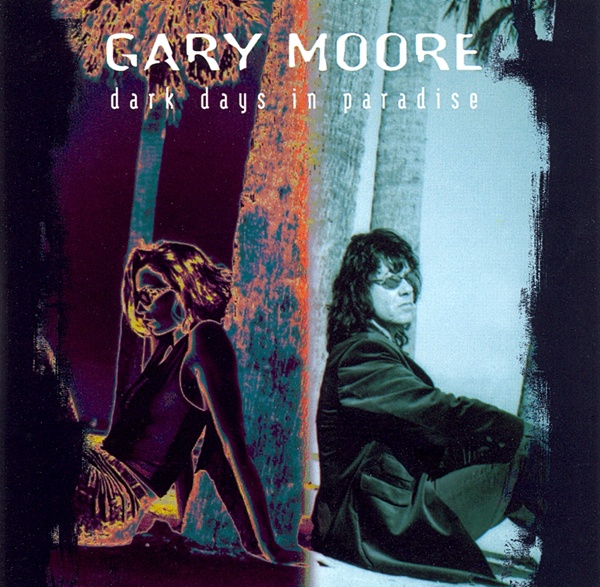

Gary Moore – Dark Days In Paradise

Wer weiß, wo Gary Moore heute stünde, hätte er nicht 1990 den Blues-Traditionalisten in sich entdeckt. So entkam er rechtzeitig ohne Rettungsring dem sinkenden Hardrock-Schiff. Daß sein drittes Blues-Album zuletzt Peter-Green-Covers versammelte, mochte andeuten, daß ihm die Ideen im engen, strengen Genre ausgingen; die nächste Wende war fallig. Aber wohin?

Wohin wohl. „One Good Reason“, der erste Track von „Dark Days In Paradise“, eröffnet mit Drum-Computer und leicht verzerrter Telefonstimme, beschäftigt für den Refrain beatleeske Streicher – da sind sie, die 90er Jahre, und augenrollend will man abwinken: Schau an, der Herr Moore. Er also auch. Track 2: gebändigter Bluesrock mit Elektromotor Marke ZZ Top. Track 3: handgespielter HipHop-Groove und soulige Streicher- und Synthie-Einwürfe, wie sie auch Jamiroquai nicht verschmähen würde. Track 4: eine dieser Moore-Balladen, die immer ein bißchen wie „Empty Rooms“ klingen. Nur zahmer als früher. Es beatlet noch öfter, McCartneysche Baßlinien, schwabbelige Tremolo-Gitarren und psychedelisierende Sitar-Sounds; man merkt, daß Gary Moore sich nach allen Seiten umgehört hat: „Always There For You“ klingt, ab hätten Kruder und Dorfmeister eine Sade-Nummer remixt, plus richtig cooler Gitarre, das ist der einzige Song, bei dem die modernistische Rechnung mal vollkommen aufgeht.

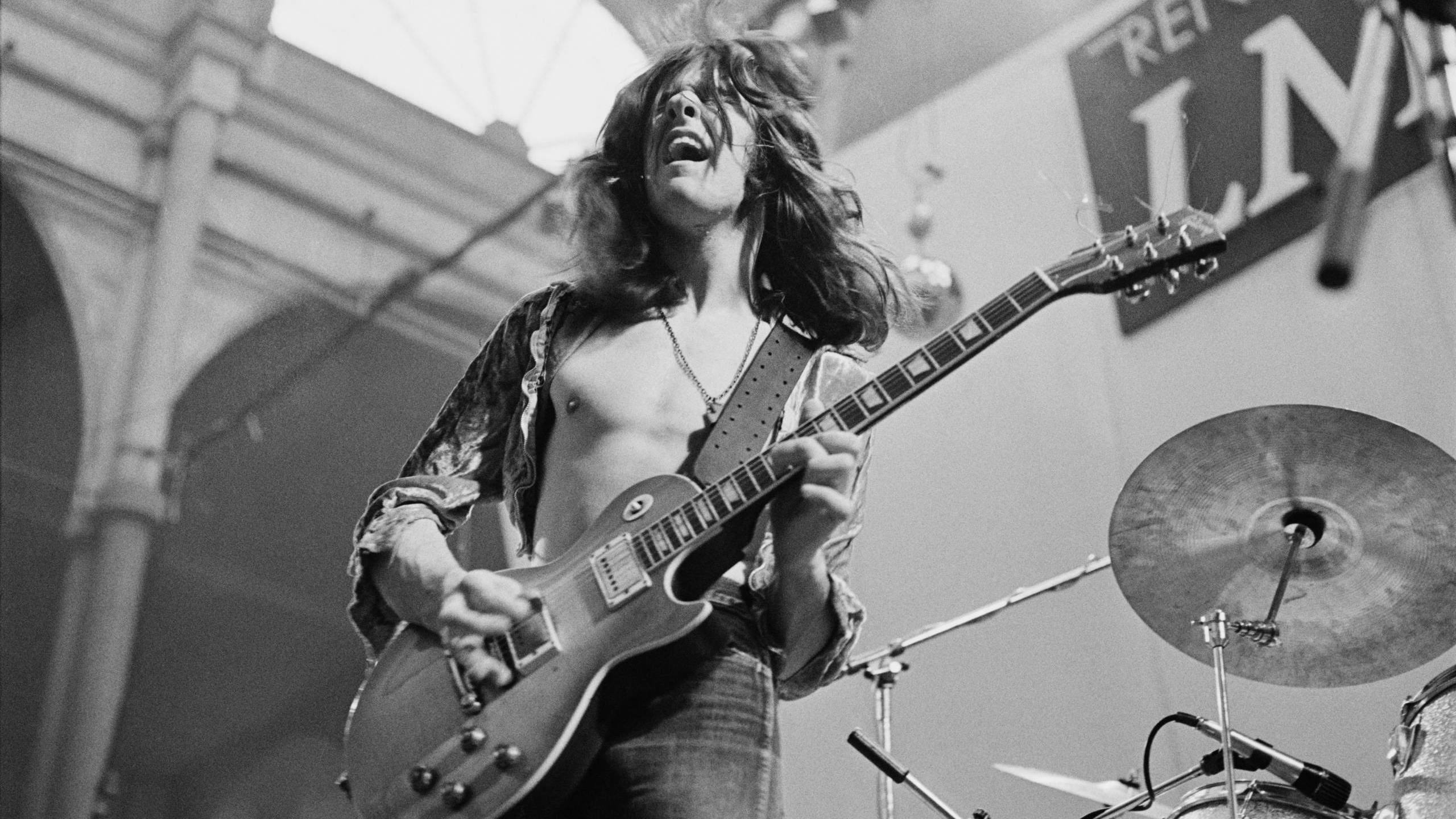

Anderswo klappt das nicht – und genau da liegt der Witz der Platte. Das Konzept mag trendäugig sein, aber Moore ist viel zu ehrlich und stur, um es durchzuhalten. Er kann nun mal nicht lakonisch singen da ist sein Rocker-Pathos vor. Er legt eine Soul-Ballade an, mit Frauenchören und lässigen Wah-Wah-Akkorden – und dann läßt er im Solo die Les Paul los, als stünde er in einer Halle voller ledriger Langhaariger. Und greift im Refrain zu bewährter Power-Balladen-Harmonik. Beim ersten Hören ließ uns das alles eher achselzuckend zurück; später registriert, wer mag, was da alles wie ineinandergreift. Es ist keineswegs über alle Zweifel erhaben, aber eben auch nicht kalkuliert – ein Stilmix aus Versehen, wie schön.

Sämtliche Augen zudrücken muß man bloß bei den Texten, wo Moore voll Weltschmerz (in Songs namens „What Are We Here For“ oder „Afraid Of Tomorrow“ oder „Where Did We Go Wrong“, gottogott) auch schlauere Gedanken in dicklichen Platitüden ersäuft. Nur in „Business As Usual“, dem weiträumig rollenden 13-Minuten-Finale, singt er rührend autobiographisch von Pubertät und musikalischen Anfangen („Philip and me and ,the Brush‘ riding round in a transit… Under the wings of a man they called Green, I found freedom“).

„Dark Days In Paradise“ ist folglich alles andere als durchweg gelungen. Aber immerhin sympadiisch. Schade, daß der Titelsong geheim ist, ein hidden track also ganz am Ende des Albums, der ist nämlich lustig. Aber – psst!