Stephen King: die besten Bücher – Plätze 50 bis 41

Stephen King: Alle Romane, Kurzgeschichten und Novellen-Sammlungen im Ranking. Sehen Sie hier die Plätze 50-41.

Stephen King – Das Ranking

-

Plätze 81-87

-

Plätze 80-71

-

Plätze 70-61

-

Plätze 60-51

-

Plätze 50-41

-

Plätze 40-31

-

Plätze 30-21

-

Plätze 20-11

-

Plätze 10-01

50. Nightmares & Dreamscapes (1993, deutsch: „Alpträume“) ★ ★ ★

Die 24 Stories umfassen Kings bislang größte Arbeitsspanne, von 1971 („Brooklyn August“) bis 1992 („You Know They Got a Hell of a Band“). Der zeitliche Umfang gab ihm auch die Möglichkeit, in den Geschichten eine Vielzahl von Verweisen auf andere seiner Werke einzubauen. Es gibt Verknüpfungen zu „Der Nebel“, „Dolores Claiborne“ oder „Needful Things“ (die für das Verständnis jedoch nicht notwendig sind). Das Audiobook präsentierte seine bislang prominenteste Mannschaft, zu ihr gehörte Jerry Garcia, David Cronenberg, Tim Curry und Stephen King selbst. Im Epilog wütet King wieder einmal über „die Intellektuellen“, die in ihm einen „Schundschreiber“ sehen – und holt auch wieder einmal die Leser ins Boot, die er als eigentliche Adressaten der Kritik an seiner Person sieht, sind sie es doch, die ihn reich gemacht haben.

Für ihn ist „Nightmares & Dreamscapes“ der abschließende Teil einer Story-Trilogie, die mit „Night Shift“ 1978 ihren Anfang nahm und 1985 zu „Skeleton Crew“ führte. Die Sammlung ist zwar nicht ganz so hochklassig wie die beiden Vorgänger. Einiges taugt eher als Skizze.

„Die Zehn-Uhr-Leute“ hat zu große Ähnlichkeit mit John Carpenters Infiltrations-Horror „They Live“. „Der Nachtflieger“ ist ein eher launisches Spiel mit der Frage, wie Vampire sich heutige Technik für den Beutefang zunutze machen könnten – die Idee ist interessanter als die Geschichte. „Popsy“ verläuft als Papa-wird-schon-kommen-Humoreske absehbar.

6 Höhepunkte

Sechs Geschichten stechen heraus. „Dolans Cadillac“ natürlich, eine Rächerstory, zu der man „Hell Yeah!“-artig die Hände in die Luft werfen will. Mit „Hausentbindung“ veröffentlichte King 1989 seine erste richtige Zombie-Geschichte, ein vor 30 Jahren totgeglaubtes Genre erweckt er wieder zum Leben. Die Perspektive auf die Apokalypse beginnt global, wie es sich für Katastrophengeschichten gehört. Später fokussiert er auf eine Hochschwangere, die einen letzten Besuch von ihrem zurückgekehrten Ehemann erhält. Einer alter Mensch geht, ein neuer Mensch kommt: Hausentbindung.

„Verdammt gute Band haben die hier“ ist eine fabelhafte Groteske, eine Parodie des Fan-Kults, eine zynische Umsetzung des Wunsch, Lieblingsmusiker würden ewig leben – und wie wenig zu Ende gedacht dann diese irrsinnige Hoffnung doch ist. „Sie sagen, da draußen im Hinterland wäre es wunderschön“, sagte er zu ihr, bevor sie sich im Wald verfahren. „Eine der Grundregeln beim Reisen in den Vereinigten Staaten ist, dass Straßen, bei denen nicht auf mindestens einer Seite Leitungsmasten stehen, nirgendwo hinführen.“

Wie wahr: Das Paar landet in einer verwunschenen Stadt, in der alle toten Musiker-Idole, Elvis, Morrison (der Lizard-King lungert als Billardhallen-Bösewicht herum), Hendrix, nicht nur leben, wie sie es sonst nur in Träumen tun. Die versklavte Bevölkerung muss sogar bis an ihr Lebensende Konzerte dieser wandelnden Leichen ertragen und wird zu Begeisterungsstürmen gezwungen. Das klassische Märchen-Motiv, Verirren im Wald, führt direkt in die „Rock and Roll“-Hölle.

Es gibt drei weitere große Stories: „Mein hübsches Pony“, eine Reflektion über das Altern, und wie wir ungewollt dem Tod entgegenstreben. King hat in ihr einen seiner schönsten Sätze eingeflochten: „Wenn Du in ein bestimmtes Alter kommst, so um die 14 glaube ich, wenn die beiden Hälften der Menschheit den Fehler machen, einander zu entdecken, dann fängt die Zeit an, wirkliche Zeit zu sein. Die echte wirkliche Zeit. Sie ist nie so lang, wie sie war, oder so kurz, wie sie sein wird (…). Aber für den größten Teil deines Lebens ist sie die echte wirkliche Zeit.“

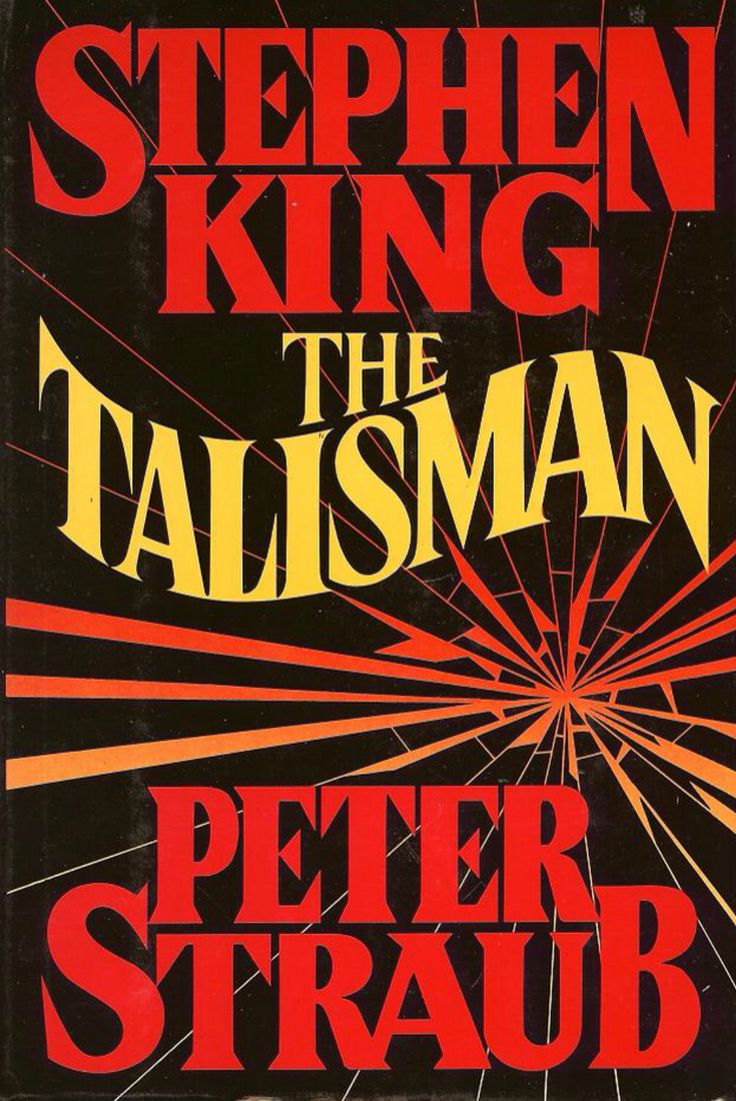

„Crouch End“ ist eine Geschichte, die wohl nur entstehen kann, wenn King gezwungen wird nach Europa zu reisen. Es regnete in London, und er fand kein Taxi, das ihn zu seinem Schriftsteller-Freund Peter Straub bringen könnte. Inspiriert von H.P. Lovecraft erzählt er die Geschichte eines Touristen-Paars, das sich in Crouch End verläuft und verliert, und dabei in eine andere Dimension einzutreten scheint. Ein Junge mit einer Klaue, Motorradfahrer mit Rattenköpfen. Eine Hecke – natürlich, wir sind in England – scheint das Portal zu sein. Es gibt Schilder, auf denen Dinge in fremder Sprache stehen: „Nrtesin Nyarlahotep“, die Sprache Ctulhus.

„Der Fall des Doktors“ machte King sich wohl zur sportlichen Aufgabe. Er wurde im Jahr der Erstveröffentlichung, 1987, 40 Jahre alt. Da musste ein Beweis her, dass er es mit den Göttern aufnehmen kann, und sei es durch Forterzählung. Er versuchte sich am Großmeister Sir Arthur Conan Doyle und schrieb eine Sherlock-Holmes-Geschichte. Wie gewohnt aus der Sicht Dr. Watsons berichtet, wird der Gehilfe hier zu demjenigen, der den Fall dann löst.

Stephen King hat in der Geschichte, die er als seriöse Hommage versteht, einen Fehler gemacht, darauf weist auch die Datenbank „KingWiki“ hin. Er behauptet, dass Holmes der Ausruf „The Game is afoot“, „Das Spiel fängt an“) in den Mund gelegt wurde, obwohl er so nie gesagt worden sei (wie Derricks „Harry, hol schon mal den Wagen“). Das scheint so nicht zu stimmen.

Es gibt Charakterisierungen durch schmeichelnde Sätze („Holmes besaß ein großes Herz. Er schützt es einfach nur besser als die meisten Menschen“), die von Doyle vielleicht nicht verfasst worden wären, aber auch die üblichen Sticheleien: „In Ihnen hat sogar das Feuer der Erkenntnis gebrannt, das Sie, worauf ich wetten möchte, nie wieder entfachen können.“

49. Dreamcatcher (2001, deutsch „Duddits“) ★★★

„Cancer“ hieß der Arbeitstitel des Romans, „Krebs“, denn auch Stephen King fühlte sich krank. Dies sollte sein erstes Buch seit dem Unfall sein, der ihm 1999 fast das Leben kostete. Er spazierte am Straßenrand nahe seines Hauses, als ein abgelenkter Autofahrer ihn rammte. King brach sich etliche Knochen, musste sich Operationen durchziehen, nahm lange Zeit starke Schmerzmittel und versuchte, vielleicht, um sich selbst auf die Probe zu stellen, mit der Hand zu schreiben.

„Ich mag den Roman nicht gerade“, gab Stephen King 15 Jahre danach gegenüber ROLLING STONE zu Protokoll. Ein Großteil der Geschichte um den Angriff Außerirdischer sei entstanden unter dem Einfluss des opioiden Oxycontins.

Es wird viel gekackt im „Dreamcatcher“. Wahrscheinlich mehr als in jedem anderen Roman. Blähungen, Stuhlgang, Gerüche, Dämpfe. Womöglich eine nicht unbewusste, sondern klar Richtung Kings. Er wollte nach seinem Unfall und der Erfahrung von Sterblichkeit seinen Körper neu wahrnehmen. So nah dran am Tod dran dürfte er seit zehn Jahren nicht mehr gewesen sein, als er seine Kokainsucht überwand.

Zum anderen waren die Schilderungen von Badezimmervorgängen auch entscheidendes Erzähl-Element: Die „Grauen“ infizieren Menschen, dann verlassen sie ihre Wirte, die dabei sterben, durch den Darm. Sie sind die „Kackwiesel“. King hatte genau die richtige Idee: „Wenn man Menschen Angst einjagen will, hat man schon die halbe Miete, wenn man sie an einen Ort drängt, wo sie sich nicht verteidigen können. Nirgends ist man ausgelieferter als im Badezimmer, mit runtergelassenen Hosen.“

Nun gibt es den Horror-King sowie den politischen King. Beides zusammen funktioniert nur selten. Der Horror-King ist hier, und wie in so vielen anderen Romanen, nicht das Problem. Im Gegenteil: Wenige seiner Geschichten aus den eher durchwachsenen 1990er-Jahren sind spannender als diese.

Seit Ridley Scotts „Alien“-Film von 1979 oder John Carpenters „The Thing“ (1982) gab es in der Popkultur keine derart anschauliche, faszinierende, ekelerregende Transformation zu bestaunen. Und das als Literatur, nicht im Film! Der Showdown ist spot on: Ein Infizierter, der die Wasserwerke verseuchen und sich dadurch vermehren will, wird von einem Psychiater (Protagonist Henry) sowie einem abtrünnigen Soldaten tagelang per Auto gejagt, sie selbst wiederum werden vom krankhaft patriotischen Colonel Kurtz verfolgt, der sich beim Officer rächen will für dessen Fahnenflucht in die Vernunft. Es ist ein Kampf dreier Parteien in drei Autos, nach vorne und nach hinten.

Es gibt auch einige Querverbindungen zwischen diesen Außerirdischen und der außerirdischen Spore aus „Es“, die sich im Roman Pennywise nannte und alle 27 Jahre aus der Kanalisation auftauchte und Kinder tötete. Dass Aliens wie hier „Mr. Gray“ und der Clown aus derselben Rasse stammen, wäre zu schön, schließt sich aber aus: Diese „Grauen“ assimilieren nur und leiden heimlich darunter, dass die weltlichen Freuden und Sünden, Essen, Liebe und Gewalt, so verlockend sind. „Es“ dagegen würde nie in seiner menschlichen Hülle bleiben wollen.

US-Armee: Aus Vaterlandsgehorsam wird Starrsinn

Es sind die (politischen) Charakterisierungen seiner Antagonisten, in die King, wie so oft, wie zu oft, alles an religiösen Fanatismus, Homophobie und Rechtsradikalismus legt, was ihm vor die Linse gekommen war. Figuren werden dann zu Parodien, siehe „Big Jim“ Rennie aus „Under The Dome“.

Als Gegner der kleinen grünen bzw. grauen Männchen bieten sich seit jeher, in Literatur und Kino, US-Soldaten an. Die Armee mit ihren Hierarchien, in denen aus Vaterlandsgehorsam und Diensterfüllungspflicht schnell Starrsinn wird, ist prädestiniert als Lachnummer. Auch King konnte der Verlockung nicht widerstehen.

„Willkommen bei der amerikanischen Liga für Gerechtigkeit“, tönt der offensichtlich nach Colonel Walter E. Kurtz benannte General Abraham Kurtz. So wie der „Apocalypse Now“-Irre ist auch er ein Staatsdiener, der längst von einer nur nach seinen Gesetzen lebenden Gesellschaft träumt und nicht ahnt, dass das nur eine lächerliche Parallelgesellschaft werden könnte. „Ich bin das postindustrielle, postmoderne, krypto-faschistische, politisch inkorrekte, chauvinistische Kriegstreiberschwein, gelobt sei der Herr.“

Am schlimmsten traf ihn die Abkehr seines Dieners Underhill („Judas hat Jesus verraten, und Owen Philip Underhill hat uns verraten“). Die „Grauen“ sind für ihn mal ein „Tumor“, dann „Weltall-Nigger“. Es ist wirklich alles dabei, es sind wirklich alle dabei. Zu viel von allem.

Aber auch der geflüchtete Officer untertreibt nicht mit Betrachtungen vom Alien-Endkampf, der ihn an unsere Kriege erinnert. Underhill sinniert darüber, ob es die Menschheit vielleicht verdient ausgelöscht zu werden. Weil Infizierte getötet werden sollen, entstehen schiefe Vergleiche: „Wenn ich ihm helfe, bin ich genauso verdammt wie die Männer, die die Juden ins Lager Bergen-Belsen gescheucht haben“, es gibt die „Endlösung“, und „Flüchtlingslager wie der Serben in Mazedonien.“

Highlight: „Nur der Schnee: rot vom Blut der abgeschlachteten Tiere, und sie lagen überall, ein Dachau der Hirsche und Rehe und Waschbären.“

Womöglich ist es jener Mr. Gray, der Alien, der einen Menschen in Besitz nahm, der dem „Dreamcatcher“ seinen Romantitel gab. Sinnieren die Menschen doch darüber, ob wir alle nicht in einem Traumfänger leben – und unsere verschiedenen Bewusstseinsschichten von verschiedenen fremden Geistesgrößen jederzeit überwältigt werden können.

Umso mehr ist der Titel „Duddits“ zu bedauern. Er lenkt den Fokus auf jenen Freund der Helden, den King, wie so viele seiner Figuren mit Geistesbehinderung, mit einer speziellen Superkraft ausstattet und romantisiert. Duddits hat „Chinesenaugen“ und zeigt sein „altes blödes Lächeln“. Wegen seines Down-Syndroms ist der krebskranke Erwachsene ein „Peter Pan, der bald im Nimmerland stirbt“. Eine unangenehme erzählerische Mischung aus Flapsigkeit, Verklärung und Sentimentalität.

48. „Doctor Sleep“ (2013) ★★★

Gab es jemals eine King-Fortsetzung, die sehnlicher erwartet wurde? Hat er überhaupt je eine Fortsetzung zu einem abgeschlossenen Roman veröffentlicht? Und das nach fast 40 Jahren im Literaturbetrieb?

Der „Shining“-Nachfolger erschien 36 Jahre später und wurde aufwendig beworben. Der Mann aus Maine machte sich sogar zu seiner ersten Lesereise in Deutschland auf, besuchte Hamburg, trat in Red-Sox-Fankleidung, Käppi, Sneakers und Holzfällerhemd, gutgelaunt wippend vor öffentlich-rechtliche Kameras. Und er besuchte die Sendung von Lanz, was für ihn natürlich wie Wellness sein musste, da er bewundert wurde, aber keine Befürchtung haben musste, dass ihm echte Fragen gestellt werden. Dort scherzte ihn Lanz, nicht wirklich mit einem Sinn für kluge journalistische Betrachtungen gesegnet, erwartungsgemäß zu: „Wovor hat denn der Meister des Horrors selbst Angst?“

Auf seiner Website hatte King zuvor ein Voting errichtet: Er ließ darüber abstimmen, ob er ein zweites „Shining“-Buch schreiben solle oder ein achtes vom „Dunklen Turm“. Bemerkenswert, dass die Torrence-Saga nur mit knappem Vorsprung gewann. Womöglich hofften viele Leser, er möge sein gigantisches, für einige Hardcore-Fans aber zu offenes „DT“-Finale von 2003 nochmal übertreffen bzw. aufklären (mit „The Wind Through The Keyhole“ gab es dann ein achtes Werk, jedoch eine Art „Mid-Quel“, also eine mitten in der Saga angesiedelte Erzählung. Ob die Leser sich mit diesem Buch zufrieden gegeben hätten, wenn der „Turm“ im Voting gewonnen hätte? Es ist egal, wer das Abstimmungsergebnis gewann: „Doctor Sleep“ wäre wohl auch so erschienen).

Hier gab es die erstmalige Gelegenheit, King bei der Konstruktion einer nie beabsichtigten Fortsetzung zuzusehen. Welche Figuren, welche Schauplätze würde er aufgreifen? Kommt das Overlook-Hotel vor? Danny und Wendy? Dick Hallorann? Der Geist von Jack? Mrs. Massey, die Heckentiere? Der Mann im Kuschelbär-Kostüm? REDRUM? Tony?

Die Sucht

Zum Wiedersehen zwischen den telepathisch begabten Freunden Danny und Overlook-Koch Hallorann kommt es nicht mehr, auch Wendy Torrance taucht im „Doctor Sleep“ nur ganz zu Beginn auf. Sie stirbt, gebrochen, an Krebs.

Das dürfte nicht allen „Shining“-Fans gefallen, aber die Verzichte spiegeln mutige Entscheidungen Kings wider – denn Danny Torrance, mittlerweile erwachsen, ist derart in seiner Drogensucht gefangen, dass ihm sein Umfeld schlicht unwichtig geworden ist. Hallorann, der den Jungen einst vor der Ermordung durch den eigenen Vater rettete, verstirbt nahezu unbemerkt. Danny, dauerstoned, hat es verpasst, sich in den letzten Jahren auch nur einmal mit dem weisen Weggefährten zu treffen.

Dies ist die härteste Botschaft, die King, einst selbst Junkie, uns mitteilt: Wer an seiner Sucht scheitert, merkt zu spät, was er alles verpasst hat. Spoiler: Es kommt wenigstens zu einer Versöhnung mit dem Vater, der ihn einst mit der Axt meucheln wollte (sie demonstriert leider auch, wie wenig King der Wirkung dieses Wiedertreffens vertraut hat – er verschriftlicht tatsächlich den Druck auf die Tränendrüse, „Dan wusste, dass er weinen würde, aber noch hielt er es zurück.“)

Im „Doctor Sleep“ schildert King die eigene Gesundwerdung am Beispiel seines alter ego Danny Torrance, der wie er das Zwölf-Stufen-Programm der Anonymen Alkoholiker durchlaufen will, und, anders als erhofft (man hat ja sofort den Kubrick-Jungen im Kopf), eben kein Superman mit Prinz-Eisenherz-Frisur geworden ist, der entgleiste Züge stoppen könnte. Sondern ein Wrack. Er findet tolle Vergleiche: „Die Gedanken waren eine Schultafel. Schnaps war der Schwamm.“

Der Fokus liegt also ganz auf Danny, dem King die passende Rolle jener Berufstätigen verpasst hat, die die Gesellschaft zusammenhalten, aber schlecht bezahlt werden und stets die Menschen im Hintergrund sind: Der „Shining“-Begabte ist Krankenpfleger. Man nennt ihn „Doktor Schlaf“, weil er die Patienten beruhigen kann. Danny erkennt seinen Nutzen für die anderen, zerbricht aber fast daran, dass er sehen kann, was andere nicht sehen können.

„Doctor Sleep“ widmet sich auch dem Thema Kindesmissbrauch, und damit schließt sich für King ein Kreis. Der gewalttätige, alkoholkranke Vater Jack Torrance aus „Shining“ brach seinem Sohn Danny den Arm; King deutete immer wieder an, dass er selbst nicht immer friedfertig gegenüber seiner Familie gewesen sei. In der Fortsetzung will Danny nun eine Bande Untoter stoppen, die sich von der „Shining“-Kraft gekidnappter Kinder immer währendes Leben versprechen, und ihren Akku durch besonders bestialische Folter vor der Ermordung noch stärker aufladen können. Seit Jahrhunderten reisen die Anhänger des „Wahren Knoten“ durch die Welt auf der Suche nach Opfern, sie erinnern sich noch an die Zeit, als die Leute in Europa Bäume statt Eigentumswohnungen verehrt haben.

POLITIK!

Doch die besorgniserregende Entwicklung, die Stephen King in den Nullerjahren anfing zu durchlaufen, macht auch vor dem heiligen „Shining“ nicht halt. Kritik an den Zuständen, Amerika, nein: der Welt, verfrachtet er in seine Bösewichte. So, wie Big Jim Rennie aus „Under The Dome“ oder General Kurtz im „Dreamcatcher“ verkörpern die Wesen des „Wahren Knoten“ alles, was mit der Bush-Ära und dem Krieg gegen den Terror falsch lief.

Die Untoten überlisten den Staat und dessen Heimatschutzministerium, das sich eben nicht nur durch Schutz der Bürger, sondern Einschränkung der Bürgerrechte auszeichnet. Dass die Mitglieder des „Wahren Knoten“ sich als Trailer-Reisende tarnen, die von Campingplatz zu Campingplatz fahren, also als amerikanische, des Terrorismus unverdächtige Freizeit-Leute, ist Kings ironischer Beitrag zur Debatte – Rasterfahndung taugt da nichts.

Keine Frage, dass sich diese Freaks, stets auf der Suche nach „Steam“, also der ausgeatmeten, letzten Lebenskraft Sterbender, auch zum World Trace Center aufgemacht hatten, als es einstürzte. Politischer Bezug! P-O-L-I-T-I-K!

Nur erfüllen die Camper auch jene Klischees der Anti-Intellektuellen, über die King eben doch auch gerne spöttelt. In ihren Wagen hängen eingerahmte Fotos von Ronald Reagan, und im „New Yorker“ blättern sie ausschließlich wegen der Cartoons und Artikel, die die Welt, also alles außerhalb des eigenen amerikanischen Kontinents, also Exotika verkaufen. Dazu „Denkanstöße“ für uns Barbaren: „Ihr schlachtet Schweine, Rinder und Schafe. Ist das, was wir tun, irgendwas anderes?“

Es macht die Fortsetzung gewiss nicht zum besseren Roman. „Shining“ ist besser. Mal unabhängig davon, dass er mit den Kreaturen des „Wahren Knoten“ eine Truppe geschaffen hat, die große Pläne schmiedet, sich aber immer wieder leichter austricksen lässt als fast alle seiner anderen teuflischen Wesen.

Aber Stephen King hat der Versuchung widerstanden, viele auch durch Stanley Kubricks Verfilmung in die Popkultur eingegangenen „Shining“-Elemente wiederaufleben zu lassen: das Hotel, den Schnee, die Axt, die Zwillinge. „Doctor Sleep“ verdeutlichte also den Fokus, den er eigentlich ausrichten wollte: Dass die Gabe des „Shining“ Verantwortung für denjenigen bedeutet, der überlebt und Gutes tun will.

47. „Gwendys Final Task“ (2022, deutsch: „Gwendys letzte Aufgabe“)

Dass Richard Farris dieselben Initialen trägt wie Randall Flagg alias Der Mann in Schwarz, ist natürlich kein Zufall. Die Frage ist, ob es sich Stephen King für den Abschluss seiner in Co-Autorenschaft verfassten Gwendy-Trilogie (Band zwei schrieb Richard Chizmar allein) nicht etwas zu leicht macht, die Magie des Wunschkastens mit der Mythologie des Schwarzen Turms, den Niederen Männer in gelben Mänteln und dem klassischen Mantra „Es gibt andere als diese Welten“ zu verbinden, also der Welt eben dieses Schurken Randall Flagg.

King sagt selbst, dass es in seinem Leben „immer nur um den Dunklen Turm“ geht. Er arbeitet sich periodisch daran ab. Nur gibt es inzwischen sehr viele King-Romane mit Antagonisten, die die Balken des Turms und damit den Turm selbst zum Einstürzen, die Welt aus den Fugen geraten und damit das Chaos regieren lassen wollen. Farris will das ausnahmsweise verhindern und trifft sich ein drittes Mal mit Gwendy Peterson, die wir im ersten Roman als Zwölfjährige kennenlernten und nun 64 ist. Liest sich konfus, auch als Einstieg in eine Rezension? Das liegt vielleicht auch daran, dass sich dieses Gwendy-Finale schwerer verstehen lässt, wenn man mit den sieben, eigentlich acht, streng genommen neun „Dunkler Turm“-Büchern (wenn man „Insomnia“ dazuzählen möchte) nicht vertraut ist.

Der Wunschkasten ist die freundliche Umschreibung eins Höllenwerkzeugs: Dessen Tasten lösen per Einmaldruck globale Katastrophen aus, menschengemacht oder durch die Natur, und erfüllen gleichzeitig die unmöglichsten Wünsche dessen Besitzers. Etwas zu dick aufgetragen und um Aktualität bemüht ist die Verknüpfung zu Corona, der Virus entstand hier ebenfalls per Knopfdruck; indem die „Schuld“ für das Aufkommen des Virus einer einzigen Person angelastet wird (die den Kasten nach Gwendy besaß und der Verlockung nicht standhalten konnte) und nicht etwa den Urwüchsen der Zivilisation und ihrem Umgang mit den Tieren, wird auch die ganze Menschheit freigesprochen.

Das Potenzial des Wunschkastens ist derart epochal, dass King ihm nur die Wucht der härtesten Gegner entgegenzustellen weiß. Also der Charakter-Brigade aus dem „Dunklen Turm“. Aber nicht nur „Der Dunkle Turm“, auch die Stadt Derry und der Außerirdische Pennywise kommen in der „letzten Aufgabe“ vor. Bisschen viel von allem also. Vielleicht wollte King seinem Schriftsteller-Freund Richard Chizmar auch einen Fan-Service-Traum erfüllen. Ihn an einem Buch mitschreiben lassen, das die zwei populärsten King-Universen vereint, „It“ und „The Dark Tower“. Und, mit Verlaub, das Sinnbild „finsterer als im Arschloch eines Waschbären“ bringt King jetzt auch schon zum dritten Mal.

Dabei hätte „Gwendys letzte Aufgabe“ auch ohne den Turm und einem menschenfressenden, aus der Abwasserleitung sprechendem Clown funktioniert. King und Chizmar präsentieren einen in seiner Atemlosigkeit für sie selten gewordenen Start-to-Finish-Roman über den Versuch, den Wunschkasten aus – zumindest unserer – Welt zu schaffen, indem er zunächst mit bemannter Mission zu einer Raumstation und von dort in die Tiefen des Alls geschossen werden soll, damit er kein Unheil mehr auf der Erde anrichtet (dass eine Alien-Zivilisation, die das Behältnis empfängt, Schaden erleiden könnte, wird stillschweigend in Kauf genommen).

Gwendy Peterson hat den teuflischen Quader gut verpackt und will sie per Minirakete ins Deep Space befördern, ohne dass ihre Mit-Astronauten davon erfahren. Sie trägt schon lange an dem diabolischen Wunderding. Mittlerweile ist sie eine Demokratische Senatorin, also ein Sprachrohr Kings, der über diese Figur ein weiteres Mal seine – berechtigte – Kritik an Tea-Party-Republikanern äußern kann: gegen Abtreibungsgegner, religiöse Fundamentalisten, NRA-Fanatiker und Trump-Anhänger.

Mit an Bord ist ein Multimilliardär, wie Gwendy offiziell ein Raumtourist, aber ebenfalls in Geheim-Mission unterwegs: beauftragt von den Niederen Männern in Gelb, die den Dunklen Turm zum Einstürzen bringen wollen, indem sie sich des Wunschkastens bemächtigen. Gareth Winston verkörpert den Sillicon-Valley-Unsympathen, der die Zauberbox den Balkenbrechern übergeben soll. Winston wird als Konkurrent der Musk- und Bezos-Konzerne SpaceX und Blue Origin vorgestellt, außerdem arbeitet er mit einem Team sich ebenso in der All-Station befindlicher chinesischer Raumfahrer zusammen, die sich vom Magnaten haben bestechen lassen. Hier werden also linke (Musk, Bezos) wie rechte (China) amerikanische Feindbilder bedient. In den vergangenen 20 Jahren ist Stephen King mit seiner Kritik immer direkter geworden; er muss halt aufpassen, dass sie nicht seine Storys diktiert.

Die Pointe besteht darin, dass eben dieser Superreiche Gareth Winston sich von den Niederen Männern in gelben Mänteln mit dem Versprechen des zukünftigen Besitzes einer absurden Märchenland-Welt ködern lässt, in der tausende Jungfrauen auf ihn warten, er Sklaven und Goldminen besitzt und ein Alleinherrscher über eine riesige Metropole sein darf. Unrealistisch? Aber wer weiß schon, wovon Leute wie Musk, die alles besitzen, noch träumen können? Vielleicht genau davon. Auch Gwendy gibt sich in gewisser Weise einem Betrug hin. Sie lässt ihre Mitreisenden über die wahre Mission im Unklaren; sie weiß, dass sie als Politikerin geübt darin ist, die eine oder andere Lüge aufzutischen.

Der Wunschkasten ist die Allegorie auf das Suchtmittel. Wer den Kasten bedient, wird belohnt, kann aber auch an (materieller) Habgier und Allgewaltfantasie zugrunde gehen; Gwendys Strafe war, dass sie an Alzheimer erkrankt. Der Teufelskreislauf zeigt sich in der kurzzeitigen Verbesserung ihres Erinnerungsvermögens, gesteuert durch die Schokolade, die die Maschine ausspuckt, die aber gleichzeitig eine größere Abhängigkeit vom Bösen erzeugt.

Vor allem ist „Gwendys letzte Aufgabe“ eine Geschichte über den Glauben an eine höhere Macht, der – davon können auch die Apollo-Astronauten berichten – mit jedem weiteren Schritt in den Weltraum wächst. Gwendys Verbündete, die CIA-Chefin, glaubt ihr; ein Physiker an Bord der Raumstation glaubt ihr nicht, und dafür gelingt es ihm nicht, den Kasten zu bedienen. „Wie kann irgendjemand auf dieses Lichtermeer schauen“, sagt Gwendy, „und das Leben für etwas Anderes als einen Palast voller Rätsel und Wunder halten?“. Gwendy glaubt an ein Leben nach dem Tod, das wird ihr im Rahmen ihrer letzten Aufgabe noch helfen.

46. „Joyland“ (2013) ★★★

Es liegt eigentlich auf der Hand, Stephen King und der Horror der Rummelplätze. Und doch ließ dieser Roman, die Umsetzung dieser Idee Jahrzehnte auf sich warten (mit „Revival“ schoss er dann gleich im nächsten Jahr eine Geschichte über einen Ex-Prediger, der auf Jahrmärkten arbeitet, hinterher – der „Mister Electrico“ Charles Jacobs arbeitete tatsächlich auch im „Joyland“).

Dieses Werk würde sein zweites nach „Colorado Kid“ sein, das im „Hard Case Crime“-Verlag erscheint. Es ist nicht ganz so schmal, aber viele Kritiker begingen auch hier den Fehler, die Kürze als Seichtigkeit zu deuten – als leicht verdaulicher Jahrmarktspaß. Im „Joyland“ gibt es ein übernatürliches Rätsel zu klären, und einen natürlichen Mordfall zu lösen. Natürlich ist die Auflösung ähnlich einfach wie bei „Emil und die Detektive“, man muss einfach das Rummel-Personal durchgehen bzw. alle Figuren, die in der Story vorkommen. Als Detektivroman geht es auch hier nicht um die Entdeckung eines Unbekannten, sondern die Entlarvung eines Bekannten.

Aber dies ist vor allem die Coming-of-Age-Geschichte des alter ego von King, dem jungen Devin Jones. Wenige seiner Charaktere sind so sympathisch wie dieser, und selten gelang ihm aus den Eindrücken von Sommer, Ferien, Ferienarbeit, Liebeskummer, all dem Mischmasch aus Sinneseindrücken und Gefühlen, eine derart schöne Erzählung vom Zauber einer Zeit, die man sich dann doch zurückwünscht, egal, wie übel einzelne Momente waren.

King gelingen Sätze, die auf eine derart nebensächliche und damit fantastische Art weise sind, wie man sie überhaupt gar nicht erwartet hat. Sätze, die einen sofort zurück katapultieren in eine Phase, in der nur das wichtig sein konnte, was mit der – ersten – Liebe zu tun hat. „Ich war 21, Jungfrau und hatte literarische Ambitionen“ ist so eine Selbstbeschreibung, die das Drama und die mangelnde Selbstironie Heranwachsender beschreibt.

Und er schreibt sich weiter in Hochform: „Inzwischen bin ich über 60, meine Haare sind grau, und ich habe die erste Runde Prostatakrebs überlebt, aber ich will immer noch wissen, was Wendy Keegan an mir auszusetzen hatte.“ Oder dieser: „Keine Antwort von Wendy. Man fängt an sich Sorgen zu machen, dann dämmert es einem allmählich, und irgendwann begreift man. Vielleicht wehrt man sich anfänglich dagegen, vielleicht glaubt man, dass nicht nur Ärzte, sondern nach Liebende die ganze Zeit falsche Diagnosen stellen, aber tief im Herzen ist einem alles klar.“

Langsam muss Devin Jones loslassen, seine Wendy hat sich längst in jemand anderen verliebt. Es beginnt die Zeit der Ferienjobs in heißen Monaten, wenn man sich mit Schinken-Käse-Sandwiches und zwei Flaschen Bier ans Fenster in der Ferienjob-Wohnung sitzt und den „Herr der Ringe“ liest.

Also Sachen, die man 1973 gemacht hat. Die 1960er- und frühen 1970er- Jahre sind die Zeit, in denen King sein Leben wohl am meisten genoss. Das „Joyland“ ist für ihn der Park seiner Kindheit, er teilt gegen die Mega-Eventhöllen wie Disneyland aus, aber auch sein Devin Jones ahnt, dass es mit der Unschuld bald vorbei ist. 1973 war auch das Jahr, in dem Richard Nixon erklärte, dass er ein ehrlicher Mann sei.

45. Rage (1977, deutsch „Amok“, unter dem Pseudonym Richard Bachman) ★★★½

Bis heute hat dieses Buch, eines der ersten, das King schrieb, eine traurige Sonderstellung. Es ist dasjenige, das er vom Markt nehmen ließ. Es gab Nachahmer dieser Geschichte. Ein Jugendlicher veranstaltet in seiner Schule ein Massaker, er überlebt den Eingriff der Polizei und wird, schuldunfähig, in die Psychiatrie eingewiesen.

In mindestens vier Fällen haben sich echte Schulattentäter in ihren Handlungen mal mehr, mal weniger deutlich auf „Rage“ bezogen.

Zwar ließ King in seiner psychologisch komplexen, auf erhobenen Zeigefinger verzichtenden Schilderung keinen Zweifel daran, dass es kein Verständnis für solche Taten gibt. Allerdings ist sein Protagonist Charlie Decker eine durch und durch charismatische Figur, der trotz aller Probleme auch darauf hinweist, dass das strikten Hierarchien folgende Biotop Schule, in dem Gewinner und Verlierer klar positioniert werden und Aufstiegsmöglichkeiten gering sind, seine Schüler ziemlich fertig machen kann.

Charlie nimmt eine ganzeKlasse als Geisel, definiert á la „Der Herr der Fliegen“ alle Rollen nach dem Muster der Erwachsenen neu und setzt zur Gruppentherapie an. Nach und nach erzählt jeder von seinen tiefsten Ängsten. Am Ende bleibt Charlie nur ein einziger Gegner: der durch seinen Namen schon als Typ alte Schule gekennzeichnete Mitschüler Ted, ein Sport-As und Bully. Doch der mordende Charlie hat im Zimmer längst neue Freunde gefunden, die ihm helfen.

„Rage“ ist eine nahezu atemlos zu lesende Story; man sollte sich hüten, die unter dem Bachmann-Pseudonym veröffentlichten Romane als zweite Wahl zu begreifen. Das Sujet des erziehungskritischen Buchs war auf dem Nebenschauplatz Bachman einfach besser aufgehoben.

44. „Riding The Bullet“ (2000, deutsch: „Achterbahn“, veröffentlicht in „Das Kabinett des Todes“ )★★★½

„Achterbahn“ ist die schönste Story im Sammelband „Everything’s Eventual“ (dt.: „Das Kabinett des Todes“). Die Kurzgeschichte erschien zuerst als E-Book. Sie wurde zu einem derartigen Verkaufserfolg, dass King das Internet, die „Download“-Funktion und überhaupt die digitale Welt neu zu entdecken schien. Können 70.000 Leser des Digitalen irren? Später zog der Ullstein-Verlag nach und brachte „Achterbahn“ auf 96 Seiten als Welterstausgabe. Sicher war sicher.

„’Du bist mein Leben’, sagte ich und gab ihr einen Kuss. ‚Ob es Dir gefällt oder nicht. So ist es nun mal.‘“ Das sagt in „Achterbahn“ nicht der verliebte Mann zu seiner Partnerin, das sagt der Student Alan zu seiner kranken Mutter. King stellt seinen Alan jedoch nicht als Muttersöhnchen bloß, auch, wenn er ihn vor eine harte Entscheidung stellt.

Er macht das, was viele Menschen tun, wenn sie mit dem Tod bedroht werden. Den anderen vorschicken. Einer muss sterben, du oder sie: Dann nimm lieber sie als mich! Das ist Ausdruck von Angst, nicht Feigheit, und eine ganz normale Emotion. Nur, dass man nach solchen Entscheidungen bis ans Lebensende damit umgehen muss.

43. The Running Man (1982, deutsch: „Menschenjagd“, als Richard Bachman) ★★★½

Die Schwarzenegger-Verfilmung von 1987 hat wenig gemein mit dieser Dystopie, in der Männer aus der Unterschicht an einer Fernsehsendung teilnehmen, sich zum Staatsfeind Nummer eins erklären lassen, und sich über einen maximalen Zeitraum von 30 Tagen auf der Flucht befinden – wer vorher nicht von den Jägern erledigt wird, kassiert am Ende eine Milliarde Dollar.

Während wir im Kino Muskelpaket Arnie zusehen konnten, wie er einen Freakshow-Gegner nach dem anderen zerlegt, wirkt die Romanfigur Ben Richards weit mittelloser, wenn auch zynischer. Seine Frau muss als Prostituierte arbeiten, seine Tochter ist todkrank, beide lassen ihn ohne große Widerrede ziehen und sein Glück versuchen.

Richards ist kein Sympathieträger wie die andere Zukunftsfigur Bachmans – Sonny aus „The Long Walk“ –, und am Ende muss der Arme gar, tödlich verletzt, seine Gedärme buchstäblich hinter sich her ziehen.

Aber die als Medienkritik gedachte Erzählung war 1982 seiner Zeit voraus: Was tun Leute für Geld, und wie locke ich so viele Leute wie es geht vor die Bildschirme? Dass der als Terrorist gebrandmarkte Richards sein gekapertes Flugzeug in den Wolkenkratzer seiner Feinde steuern wird, verleiht der Geschichte eine gruselige, fast schon prophetische Note.

42. Secret Windows: Essays and Fiction on the Craft of Writing (2000) ★★★½

Eine schöne Sammlung von Essays, Kurzgeschichten, Einleitungen und Aufsätzen, wenngleich einiges davon bereits veröffentlicht war (etwa das Vorwort zu „Night Shift“) oder ein Kapitel aus „Danse Macabre“) und eine Begründung für die Auswahl der Texte fehlt. Allerdings sind auch echte Schätze dabei, sehr frühe Texte, einiges, was er mit 12 schrieb.

King identifiziert zehn Ängste, nach denen sich Geschichten schreiben lassen („3. Angst vor Deformität“, „9. Angst vor anderen (Paranoia)“). Das und anderes liest sich zumindest wie eine interessante Buchhalterei, in die der Horror-Meister niedliche (er schläft nicht gerne mit einem aus dem Bett hängenden Bein – die Monster) und peinliche Anekdoten streut (Autogramme geben, während man beim „Geschäft Nummer 2“ auf der Toilette sitzen muss). Es gibt großartige Lehrsätze, „The primary duty of literature – to tell us the truth about ourselves by telling us lies about people who never existed“ und großartige Quatsch-Sätze: „Perfect paranoia is perfect awareness.“ Außerdem nimmt er Kubricks „Shining“-Verfilmung unerwartet in Schutz, später vernichtet er ihn („er warf sich mit seinem Film auf die scharfe Granate, die ich ihm hinwarf“), und er vernichte aucht Filmkritikerinnen wie Pauline Kael, und erzählt den spektakulären Walkout Harlan Ellisons aus dem „Star Trek“-Produktionsmeeting von 1978 nach.

Warum werden Gruselschriftsteller nicht ernst genommen, fragt King. Vielleicht, weil sie schlechte Neuigkeiten bringen – Neuigkeiten von gewaltsamen Todesarten. Das ist kein neuer Gedanke. Aber King schreibt auch von der „Rückversicherung“, das der Horror mit sich bringt, eine Rückversicherung für alle, die geringe Selbstwertgefühle haben, vor allem Teenager, die sich hässlich finden. Sie sind nicht mit sich zufrieden, und das war Frankensteins Monster auch nicht.

41. The Dark Tower VI: Song of Susannah (2004, deutsch: „Susannah“) ★★★½

Das mit 496 Seiten (in der deutschen Übersetzung) eher schmale „Dunkle Turm“-Werk ist auch Kings am wenigsten geliebtes der viel geliebten Fantasy-Reihe. Die Bände fünf bis sieben schrieb er erstmals nicht mit einigen Jahresabständen und mit einzelnen, nahezu abgeschlossenen Handelssträngen. Die letzten drei verfasste er am Stück – was „Susannah“ zu einer Transit-Erzählung macht, einem Mittelteil, der Anfang und Ende ausbalancieren muss, der eine Vorstufe zum Showdown darstellt.

Doch was Tolkien und George Lucas mit ihren zweiten Teilen einer großen Erzählung, „The Two Towers“, „The Empire Strikes Back“ spielend gelang, gelingt Stephen King auch. Natürlich: Wenn man eine Torte von oben nach unten drittelt, enthält doch jedes Stück noch immer dieselben Inhaltsstoffe. Und so ist es auch hier.

Hauptfigur aus „Susannah“ ist nicht Susannah, sondern Stephen King selbst. Brillant, wie er sich als heimlichen Protagonisten einbaut. Roland und seine Gefährten statten dem Schriftsteller einen Besuch in Maine ab. Über Jahrzehnte war King mit dem „Turm“ nicht vorangekommen. Alkohol- und andere Drogenprobleme, etliche Zerstreuungen, Schlägereien, ein Leben am Existenzminimum. Nun besuchen die Revolverhelden ihren Schöpfer. Zum einen, um „Gott“ kennenzulernen. Zum anderen, um Gott in den Arsch zu treten. Auf dass der sein Epos beende, und gerne auch zu ihren Gunsten.

Er hat große, schiefe Zähne

„In meinem Leben dreht sich alles um den ‚Dunklen Turm‘“, pflegte Stephen King oft zu sagen. Damit meinte er nicht nur die Geschichte an sich, sondern auch die Aufgabe, etwas zu finden, das seinem Leben Sinn gibt – ohne zu wissen, was passiert, sobald dieser Glückszustand erst mal erreicht ist.

Der junge King in diesem Roman ist eine ziemlich arme Sau. Er trinkt, klar, raucht, ungepflegt ist er auch. Als er seine Romankreaturen sieht, rennt er erstmal weg. Später schmollt er, streckt die Unterlippe vor wie ein trotziges Kind. Er hat große, schiefe Zähne. Seine Brillenbügel sind geklebt. Kein Geld.

Seine Selbstdefinitionen sind für unser Verständnis des Menschen King durchaus erhellend. Er sieht sich so: „Erstens der Vater, zweitens der Ehemann, drittens der Schriftsteller. Dann der Bruder.“ Er sagt auch, dass er ein Schriftsteller ist, der nicht wirklich schreiben kann.

Der junge Stephen war also im Griff des Antagonisten, dem Scharlachroten König, der fast verhindert hätte, dass der „Turm“ einen Abschluss erhält, denn er sei „dessen Sklave. Sein Hofschreiber.“ Vollgepumpt mit Drogen, fremdbestimmt, habe er wichtige Teile seines Exposés schon etliche Male verloren, Papier, das von seinem Motorrad bei voller Fahrt geweht wurde. So steht der „Scharlachrote König“ auch für die Sucht, die es zu besiegen gilt. King sagt, dass die „Turm“-Geschichte zu groß gewesen sei für sein kleines Gehirn.

Fans oder Kritiker der „Dunklen Turm“-Verfilmung mit Idris Elba in der Rolle des Roland finden in diesem 13 Jahre zuvor veröffentlichten Roman übrigens ein Gedankenspiel zum Versuch, den Revolverhelden mit einem dunkelhäutigen Schauspieler zu besetzen. Was bei engstirnigen King-Anhängern übrigens für Proteste gesorgt hatte.

„Der Sender könnte Neuland betreten“, fantasiert Susannah, „und sich zugleich ganz neue Zuschauerkreise erschließen, wenn er eine Serie über einen in den Jahren nach dem Bürgerkrieg umherziehenden Negercowboy bringe.“