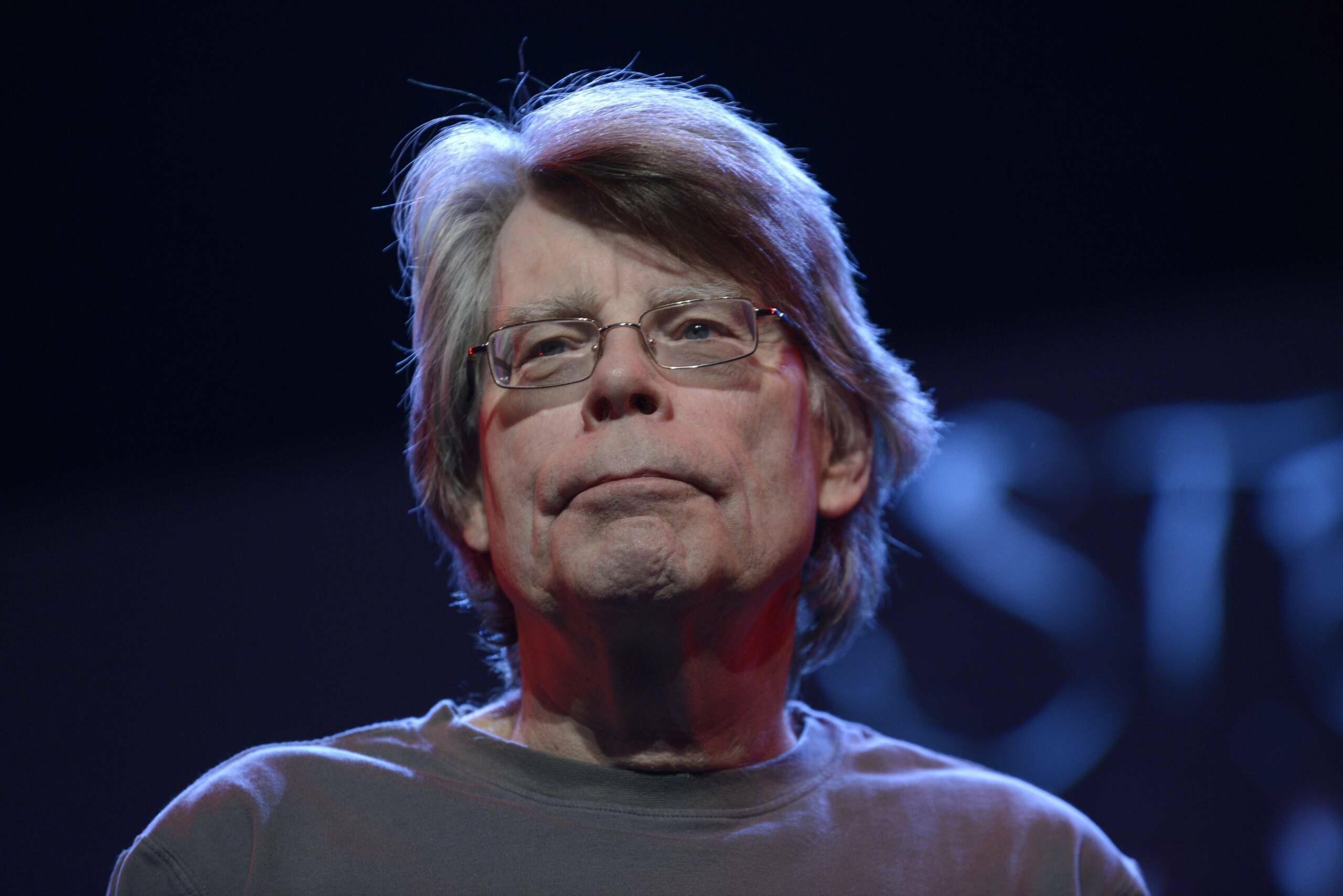

Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 81 bis 88

Die besten Bücher von Stephen King: Plätze 81 bis 88

Stephen King – Das Ranking

-

Plätze 81-88

-

Plätze 80-71

-

Plätze 70-61

-

Plätze 60-51

-

Plätze 50-41

-

Plätze 40-31

-

Plätze 30-21

-

Plätze 20-11

-

Plätze 10-01

88. „The Talisman“ (mit Peter Straub, 1984, deutsch: „Der Talisman“) ★ ½

Stephen Kings wahrlich schlechtestes Buch. Und das in diesem Stephen-King-Ranking: Die besten Bücher – Plätze 81 bis 88- Manpower deluxe! Die lebende Nummer eins und die lebende Nummer zwei der Horror-Literatur brüten gemeinsam. So wollte es der Verlag. So hat es der Verlag angekündigt, „das größte Horrorbuch aller Zeiten“ aus. PR-Budget: für damalige Verhältnisse unerhörte 550.000 Dollar.

Nach Erscheinen des Romans hat bis heute keiner mehr gewagt, solche „Mega-Mega“-Ankündigungen zu machen. Aus dem „Talisman“-Fehler hat die Welt offenkundig gelernt.

Die Geschichte ist eine seltsame „Herr der Ringe“-Variation. Der zwölfjährige Jack Sawyer will seine krebskranke Mutter heilen und muss dafür Amerika von Ost nach West durchtrampen. Schneller geht das, indem er in eine märchenhafte Parallelwelt rüberwechselt („flippen“), wo die Menschen mittelalterlich mit Zaubertränken hantieren, die Ritter das sagen haben und man sich vor Werwölfen fürchtet.

Die Geschichte des amerikanischen Kolonialismus

Antagonist ist Jacks „Onkel“, der Industrielle Morgan Sloat (das wäre ein toller Harry-Potter-Name!), der einst den Vater des kleinen Jungen getötet hatte. Und der in den so genannten „Territorien“ nicht nur ein Verkaufsfeld für seine Waren sieht. Sondern die Königin sterben lassen will um sich selbst zu krönen. Es ist die Geschichte des amerikanischen Kolonialismus, die King und Straub neu erzählen wollen. Die Entdecker und Kaufleute wollen das Neuland sogleich für sich einnehmen.

Unsympathischer Werwolf

Aber Sloat ist nicht die einzige schematische Figur. Der Roman liest sich nicht wie ein Roman, sondern wie ein Aneinanderreihung von Ideen zweier Autoren. Es gibt den schwarzen armen Hausmeister, der sich als weiser Mann entpuppt. In der Mitte der Erzählung die von der Straße abweichende Geschichte eines Waisenhauses, die von einem gewalttätigen religiösen Fanatiker geleitet wird. Pädophile Anhalter, denen sich Jack widersetzen muss.

Und mit dem labilen, weinenden Werwolf „Wolf“ die wahrscheinlich unsympathischste Figur, die jemals dem King-Kosmos entsprungen ist. Eine Start-Ziel-Geschichte, deren Ende man schon in der Mitte des amerikanischen Kontinents ersehnt, und deren Parallel-Universum kein Eigenleben entfaltet.

Amazon87. „The Dark Half“ (1989, deutsch: „Stark – The Dark Half“) ★ ½

Das Jahr 1989 sollte ein sehr wichtiges werden für King. Sein neuer Roman, „The Dark Half“, war der erste, der nach seinem Kokain- und Alkoholentzug veröffentlicht wurde. Und King wollte sich ordentlich von seinem Pseudonym Richard Bachman verabschieden. Das Alias wurde von einem aufmerksamen Leser und Buchhändler unfreiwillig enttarnt. King fühlte sich eines Teils seiner künstlerischen Identität beraubt. Der Roman leitete den Abschied von der fiktiven Stadt Castle Rock ein, die der 43-Jährige für ausgelutscht hielt. In „Four Past Midnight“ (1990) und „Needful Things“ (1991) würde er nochmal auf das verwunschene Örtchen zurück kommen.

Stark wird real

In „The Dark Half“ geht es um einen parasitären Zwilling namens Stark (also in Wirklichkeit Bachman), der zwar im Mutterleib von seinem Bruder „absorbiert“ (also einverleibt), aber später als fiktiver Schriftsteller auch von ihm am Leben gehalten wird. Als der Autor Thad Beaumont sich seines Pseudonyms entledigen will, kann die „dunkle Hälfte“ das nicht hinnehmen. Stark wird real. Entsteigt seinem „Grab“ und mordet so lange im privaten Umfeld seines Bruders, bis der ihn wieder zurück in die Familie nimmt.

Dies ist ein Buch, das unbeschreiblich wichtig für King gewesen sein muss. Der „Kampf gegen die inneren Dämonen“, die Erwartungshaltungen der Leser, die Ängste des Schriftstellers. Als Genre-Autor für voll genommen zu werden, die Angst vor dem weißen Papier. Nur: Für den Leser bringt das alles nichts. „The Dark Half“ ist eine Tunnelblick-Geschichte. Von Luxus-Angst zu sprechen wäre vielleicht ungerecht, aber die Probleme hat der Autor exklusiv für sich.

Der gute alte Pangborn

Vor allem, so etwas passiert King sonst nicht, ist die Struktur verkehrt. Der Leser erfährt von Anfang an, dass George Stark unter den Lebenden wandelt, während die anderen Romanfiguren, der Schriftsteller, seine Frau und der Sheriff dessen Existenz bezweifeln, verneinen, beglaubigen und dann erst akzeptieren müssen. Die Herleitung ist für uns Wissende uninteressant. Noch schlechter wird es, wenn die erschrockene Ehefrau noch einmal laut vorliest, was ihr Gatte im Traum-Wahn zu Papier gebracht hat. Und was der Leser kurz zuvor schon erfahren hat. Das ist Dramaturgie aus dem Seifenoper-Fernsehen. So lange Emotionen walken, bis wir alle die Dringlichkeit verstanden haben.

Wenigstens hat King mit dem Sheriff Pangborn eine seltene Sympathiefigur unter den Cops geschaffen (sie wird uns in einem späteren Roman wieder begegnen). Endlich wieder ein Polizist aus Castle Rock, so wie der unglückselige Bannerman (den Cujo sich einst schmecken ließ).

Seite 445 von 520

Doch spätestens, wenn Sheriff Pangborn, wir sind zu diesem Zeitpunkt auf Seite 445 von 520 angekommen, die Frage stellt: „Kann es sein, dass George Stark wirklich existiert?“, dann ist hier etwas gewaltig schief gelaufen. Detektivspiele sind nur dann spannend, wenn man mitraten kann.

Die Mythologie der Sperlinge – sie gelten als Todesboten, die einen Menschen in die Unterwelt mitnehmen – hat ihren Reiz. Dass die Vögel tatsächlich morden werden, liegt auf der Hand und schwächt das Finale.

Am Ende gelingt es King fast doch noch, die Kurve zu kriegen. Auch der „gute“ Schriftsteller Thad Beaumont offenbart seine Schattenseiten. Ein Teil von ihm wäre gerne so draufgängerisch, brutal und smart wie Stark. Der, was eine gewisse Putzigkeit offenbart, doch nur will, dass sein „Bruder“ ihn durch Schreiben in neue Abenteuer schickt.

Der Roman endet damit, dass Thad die Hände vors Gesicht schlägt. Ein Alptraum wurde abgewehrt. Aber nichts ist klar. Gar nichts. Vielleicht hat Stark in ihm etwas verändert. Vielleicht wird auch er seine dunkle Seite ausleben.

Amazon86. „Needful Things“ (1991, deutsch: „In einer kleinen Stadt“) ★ ½

Der erste Roman, den King komplett nüchtern verfasste. Er hatte sich wegen jahrelanger Alkohol- und Kokainabhängigkeit behandeln lassen. Im fast tausend Seiten starken Buch liefert er eine fundamentale Kritik am Kapitalismus, dazu leistet er eine höhnische Abrechnung mit dem Wert der Erinnerungskultur. Der scheinbaren Idylle von Kleinstadtwelten. Außerdem eine Hommage an Ray Bradbury. Und ans Fernsehen, denn auch an King ging das ein Jahr zuvor angelaufenen TV-Phänomen „Twin Peaks“, nicht spurlos vorüber.

Er erwähnt die Serie in der Erzählung sogar, der tollpatschige Deputy Norris Ridgewick wird von einer Kollegin liebevoll mit dem Deputy Andy aus David Lynchs Serie verglichen. Norris war schon in „The Dark Half“ an den Tatorten unterwegs. Musste sich fast erbrechen, als er einen von George Stark ermordeten Mann fand, der mit seiner eigenen Armprothese erschlagen wurde.

Polizeistation als Comedy-Zentrale

Auch hier dient die Polizeistation als Comedy-Zentrale: „Norris, wie oft hatte ich Ihnen gesagt, dass Sie die Herrentoilette nichts als Umkleidekabine benutzen sollen?“ Weiterhin gibt King Hinweise auf Lovecraft und dessen Ctulhu-Mythos, verwendet dessen Namen im Zusammenhang mit dem Antagonisten des Romans, Mr. Gaunt. Und irgendwo mittendrin kriegt auch noch George Bush, Präsident der USA zum Erscheinen des Buchs, sein Fett weg.

Mit „Needful Things“ schließt King, als würde er auch seine Vergangenheit ablegen wollen, auch seine inoffizielle „Castle Rock“-Quadrilogie ab. So wie zuvor die fiktive Stadt Haven (in „The Tommyknockers“, 1987) lässt er auch Castle Rock am Ende im Sturm untergehen (fast untergehen). Die einfachste Art sich eines ungeliebten Orts zu entledigen.

Zudem spuken im Roman die Geister von Cujo. An einer Stelle scheint der tollwütige Bernhardiner es sogar nicht mit den Helden dieser Geschichte, sondern mit dem Teufel aufzunehmen. und dem Killer aus „The Dead Zone“ herum. Und es gibt Verweise auf den Hellseher Johnny Smith. Protagonist ist Sheriff Alan Pangborn, der Amts-Nachfolger des von Cujo zerfleischten George Bannerman, dem wir vor gar nicht allzu langer Zeit begegnet waren. 1989 in „The Dark Half“.

Die Geister von Twin Peaks

Pangborn ist bis heute einer der stärksten King-Charaktere, im Kino wurde er mit Michael Rooker (in „The Dark Half“) sowie Ed Harris (in „Needful Things“) auch entsprechend stark verkörpert. Durch diese Art von Quasi-Fortsetzung aus Pangborns Leben bot sich auch die bis dahin einmalige Gelegenheit in Kings Schaffen, einer Hauptfigur ein zweites Mal zu begegnen. Nur, dass der Polizist die schrecklichen Ereignisse aus „The Dark Half“ verdrängt zu haben scheint. „Die Sperlinge fliegen wieder“ – eine Armada an Vögeln wie ein Schwarzes Loch, schlaflose Nächte folgten, das Leben ging den Bach runter. Dann nur noch: Das große Nichts.

Er weiß daher nicht mehr, dass es übernatürliche Phänomene gibt, als der mysteriöse Leland Gaunt – der Vorname: ein Wink an den von unheimlichen Kräften besessenen Leland Palmer aus „Twin Peaks“ – in Castle Rock seinen Laden „Needful Things“ eröffnet. Pangborns Ahnungslosigkeit ist wahrscheinlich nur ein erzählerischer Kniff um die Spannung zu halten. Zunächst ist Gaunt für ihn nicht mehr als ein Trickbetrüger.

Andererseits steht der Sheriff unter Schock, da er seine Frau und den Sohn kurz zuvor bei einem Unfall verloren hatte. Wir lernten ihn als Ermittler kennen, der herausfinden wollte, was der Schriftsteller Thad Beaumont (Protagonist aus „The Dark Half“) mit diversen Morden zu tun hatte. Es wirkt besonders tragisch, dass er nun darüber spekuliert, ob Beaumont mit dem Tod seiner Familie zu tun gehabt haben könnte.

Was er aus „The Dark Half“ übernommen hat, ist seine Fähigkeit, mit den Händen Schattentiere an die Wand zu werfen. Kinder halten das für Magie, und diese Magie wird er noch als Waffe einsetzen können.

Der totale Ausverkauf

Der Neuankömmling in Castle Rock, Mr. Gaunt, hat in seinem Geschäft auf wundersame Weise all jene Dinge im Angebot, nach denen sich seine Kunden immer gesehnt hatten – Bilder, Ketten, aber auch Waren, mit denen die Käufer Erinnerungen an die beste Zeit ihres Lebens, fast immer die Kindheit, verknüpfen. Natürlich hat das Geschäft mit dem Teufel seinen Preis – und der misst sich nicht unbedingt in hohen Geldbeträgen.

„Weshalb glauben so viele Leute“, sagt Gaunt amüsiert, „sämtliche Antworten steckten in ihren Brieftaschen?“. Vielmehr müssen die Käufer eine Dienstleistung erbringen: Sie sollen ihren Mitmenschen Streiche spielen. Am Ende gelingt es Gaunt, fast alle Bewohner der Stadt gegeneinander aufzusetzen. Der totale Ausverkauf, sozusagen.

Alles Junkies

Gaunts Kunstsück liegt darin, dass er Leute auf Leute hetzt, die in fast allen Fällen keine Probleme miteinander haben – so werden immer die falschen verdächtigt. Am Ende bricht der ganze Mikado-Haufen zusammen. Und wie sie an ihren Stücken klammern: Je mehr man um ihres Besitzes willen durchzustehen hat, desto stärker hängt man daran. Alles Junkies.

Der hagere, großgewachsene Mann ist Kings Referenz an Bradburys Mr. Dark aus „Something Wicked This way Comes“. Der klassische Abracadabra-Zauberer. Nur, dass dieser hier nicht mit einem Wanderzirkus in die Stadt kommt, sondern mit einem Wanderladen. Seit frühester Menschheit pilgert dieses Wesen durch die Welt, war im Europa zur Zeit der Pest, zog mit einem Klapperkarren von Land zu Land, gezogen von einem ausgedörrten, aber bösen Pferd, und treibt die Leute in den Wahnsinn.

Für diese Träume lohnt es sich zu kämpfen

Doch obwohl Mr. Gaunt „alles weiß über diese eigentümliche Sache, die die Leute Besitzerstolz nennen“, schlägt Kings Kritik am Kapitalismus, nach dem alles nur eine Sache ist von Angebot und Nachfrage, doch irgendwie daneben. Das Problem besteht darin, dass die gierigen Leute kein Geld, keine protzigen Konsumgüter, etwa Fernseher oder Autos angeboten bekommen – sondern Dinge mit persönlichem Wert. Mythen aus der Kindheit oder Jugend.

Gaunt verkäuft Träume

Gaunt verkäuft Träume, magisch herbeigeholt: die alte Angelroute aus den Ferien mit Dad, der Fuchsschwanz aus einer Zeit in der Kindheit, als einen die anderen noch nicht fertig gemacht hatten; eine Frau erhält gar eine Sonnenbrille, durch die sie ihren geliebten Elvis Presley sehen und mit ihm Sex haben kann.

Wer würde sich von seinen inneren Begehrlichkeiten nicht ködern lassen? Mit unserer Warenwelt hat das wenig zu tun. Wenn Polly Chalmers, die Freundin von Sheriff Pangborn, in Todesahnung freut: „Bitte, lieber Gott, lass ihn nichts kaufen!“, dann hat das etwas unfreiwillig Komisches. Sie selbst ließ sich ebenso auf einen teuflischen Deal mit Gaunt ein, damit ihr Arthritis verschwindet. Polly wird rechtzeitig bekehrt, sie rettet sich in die Binsenweisheit „Manchmal ist es besser mit Schmerzen zu leben, sie zu ertragen, als den Glanz.“

„Bitte, lieber Gott, lass ihn nichts kaufen!“

Mit dem Tod des kleinen Brian Rusk, auch er ein Käufer im Laden „Needful Things“, fährt King dafür ein besonders schweres Geschütz auf. So wie zuletzt das Sterben des fünfjährigen Tad Trenton zehn Jahre zuvor in „Cujo“ verabschieden wir uns hier von einer Figur, die dem Leser ans Herz gewachsen ist. Brian tut das denkbar Schlimmste, eigentlich Unfassbarste, was ein Kind machen kann: Selbstmord. In den Tod getrieben durch die Dinge, die er für Leland Gaunt erledigen musste. Die Wendung ist bemerkenswert, weil der Junge uns von Anfang an begleitet hatte, er führte die Erzählung mit, wir uns aber schon in zweiten Drittel von ihm verabschieden müssen.

Vielleicht ein Opfertod, um den Hass auf Gaunt zu verstärken (als der den Schrotflinten-Schuss hört, lacht er auf), aber man hat auf ein gutes Ende für den immer depressiver wirkenden Jungen erhofft, der am Anfang nichts mehr wollte als das, was viele Kids in Amerika anscheinend am Wochenende tun wollen: Geld verdienen durch Rasenmähen in der Nachbarschaft. Nicht auszuschließen ist aber auch, dass King nicht wusste, wie er ihn in den Showdown hätte integrieren sollen.

Was soll dann bloß Teufel Gaunt davon halten?

Und der Showdown ist ebenfalls bemerkenswert. Zunächst, weil King die beiden Gegner, das gab es zuvor bei ihm nicht, erst auf den letzten 30 Seiten aufeinandertreffen lässt. Es soll den Stellenwert beider, Gaunt wie Pangborn, erhöhen. Umso enttäuschender das Kräftemessen, bei dem King, wie schon im „Talisman“, zum Deus Ex Machina greift. In den Händen des Polizisten entstehen magische Fähigkeiten, er erweckt eine Papierschlange zum Leben und kämpft mit einem „Lichtstrauß“ (auch im „Talisman“ konnte Jack Sawyer plötzlich mit Blitzen schießen) gegen den Dämon. Wenn schon der Leser davon überrascht ist, was soll dann bloß Teufel Gaunt davon halten?

Zwar reißt Gaunt noch den einen oder anderen provokanten Spruch Richtung Pangborn („halten Sie nichts von freier Marktwirtschaft? Sind sie ein verkappter Kommunist?“), aber ihm – und leider auch dem gesamten Roman – ist dann nicht mehr zu helfen. Zumindest leiden wir mit Sheriff Pangborn, der am Ende seine Stadt verliert und ein Gefühl des Betrogenseins behält.

Die Übersetzung macht sprachlos

Nach der Rehab-Phase Kings 1989 mit „Stark“ ist „Needful Things“ sein drittes Buch in den Neunzigern geworden, und er suchte noch immer nach alter Form. Die deutschen Verlage machten mit ihm immer besserer Geschäfte, und so verwunderte es auch nicht, dass Hoffmann & Campe im verhältnismäßig schnellen Tempo im selben Jahr das Buch auf Deutsch veröffentlicht („Pet Sematary“ etwa erschien hierzulande erst zwei Jahre später).

Hätten sich ruhig etwas mehr Zeit mit der Übersetzung lassen können. Unfassbare Schwächen hat man sich hier geleistet. Um „Partner“ von „Freund“ deutlicher abzugrenzen macht ihn die Übersetzerin eben zum „Boyfriend“; schlimmer sind die Eindeutschungen anglo-amerikanischer Redewendungen, die hierzulande keiner kennt:

„Es fehlte nicht viel, und er hätte ihn in die Mitte der nächsten Woche befördert“. Dann hat jemand „einen Blutdruck irgendwo jenseits des Mondes“, „bis es in der Hölle schneit oder Sie andere Anweisungen geben“, „hier komme ich, ob Du es willst“. Jemand guckt einen „R-Film“ – was sagt wohl die FSK dazu? Es gibt sogar ein Deppenapostroph („Ace’s Augen“). Die größte Pointe aber, mit der die Übersetzer nicht umgehen konnten, ist der Abschiedsgruß Gaunts, als der, nach vollbrachter tödlicher Mission, die Stadt verlassen will.

Warum kein Verweis auf die Fab Four?

An seiner Ladentür klebt er einen Zettel, darauf steht ein Text, der so anfängt: „Sie sagen Hallo ich sage Lebewohl“. Erkennen Sie das Lied? Im Original belassen wäre das ein zynischer Wink gewesen – dass Leland Gaunt wirklich gar nichts heilig gewesen ist. Warum kein Verweis auf die Fab Four?

Amazon85. „The Regulators“ (als Richard Bachman, deutsch „Regulator“, 1996) ★½

Ein weiteres Mal griff Stephen King sein Pseudonym Richard Bachman auf, die „Vampirseite meiner Existenz“, und das erste Mal seit seiner Enttarnung in den 1980er-Jahren. Dies also war King als Bachman. Offene Karten.

„The Regulators“ war Bachman, aber eher wegen einer technischen als inhaltlich zwingenden Idee – und weil jeder Leser weiß, wer sich hinter dem ehemaligen „Küstenwächter“ und „Milchfarmer“ verbirgt, wollte King der Welt vielleicht zeigen: Seht her, ihr wisst, wer ich bin, nun könnt ihr sehen, wie gut ich noch jemand anderes sein kann. Verliert euch in meiner zweiten Identität!

Weil ihn die Figuren aus dem Roman „Desperation“ nicht losgelassen haben, schrieb er für sie diese parallele Story (sie wurde kurz nach „Desperation“ veröffentlicht), in der die Charaktere andere Eigenschaften erhalten. Verbunden wurde die Erzählung durch das Bergwerk-Monster Tak, das in der alten Mine haust. Bestraft Tak die Nachkommen der geldgierigen Leute – der Goldsucher, die einst das schnelle Vermögen wollten und den Boden ausbeuteten?

Das Trommelfeuer lässt nach

„Desperation“, schreibt King im Vorwort, handele von Gott, „Regulator“ von Fernsehen: Beides seien höhere Mächte. Nun beginnen die meisten Leser zuerst mit „Desperation“, dem Stephen-King-Buch, dann kommen „The Regulators“. Andersrum hätte aber auch nichts gebracht. „Desperation“ ist ohne Zweifel das bessere Buch. „Regulators“ ist die Variation, der Spleen, die andere, halbwertige Welt. Eine Zweitverwertung.

Der Roman schildert die westerntypische Situation der Belagerung, nur mit absurderen Angreifern. Comic-Autos, die Regulatoren, die Gesetzlosen, greifen die Bewohner des Örtchens Desperation an. Es ist wie der Wilde Westen, aber als Gemeinde „wie sie im Fernsehen existiert“. Und es liest sich so: „Dream Floater, Tracker Arrow und Freedom Fighter haben das nördliche Ende des einstigen zweiundvierzigsten Blocks der Poplar Street erreicht. Rooty-Toot, Justice und der Meatwagon das südliche. Das Trommelfeuer lässt nach.“

Alle bald mit Blut besprenkelt

Mitten in der Geschichte macht King sich sogar über sich selbst lustig, wegen der Namen, die er den Action-Spielzeugen gibt: „immer daran danken, dass irgendjemand dafür bezahlt wird, dass er sich diese Scheiße ausdenkt.“ Die Charaktere sagen es selbst: wie ein „Videospiel“, wie ein „Virtual-Reality-Spiel“. „Bonanza“, bloß im (Halb-)Ernst, ein Film, in dem Alan Smithee Regie führt. Gleichzeitig ist die Welt der „Regulatoren“ auch eine Parodie auf das Vorortleben – mit ihren Rasensprengern, den Türen mit Aluminiumfliegengittern. Alle bald mit Blut besprenkelt.

King macht diese „Desperation“-Parallelwelt Spaß. Aber diese Welt bleibt ein Experiment, eine Stilübung.

Amazon84. Faithful: Two Diehard Boston Red Sox Fans Chronicle the Historic 2004 Season (2005, gemeinsam mit Stewart O’Nan) ★½

„Faithul“ ist kein schlechtes Buch, aber es ist ein hermetisch abgeriegeltes Fan-Buch und für alle anderen uninteressant – nicht, weil man hierzulande den Baseball wenig würdigt. Sondern, weil hier zwei Schriftsteller ihre Obsessionen für die Red Sox vor allem eben nur miteinander teilen.

Die zwei Star-Autoren sind sich ihrer fast-schon-Neurosen (sie verweisen hier auch auf Woody Allen) zu bewusst, das vermindert den Reiz. Sich neben sich selbst zu stellen und darüber zu lachen, ist für King und O’Nan komisch – und für den Leser nur halb so amüsant, als wenn er Schlüsse über den Gesundheitszustand derer zwei Fans selbst ziehen könnte.

Es soll eine Fallhöhe geschaffen werden, das macht „Faithful“ so künstlich: auf der einen Seite die hohe Kunst der Literatur, auf der anderen Seite das Wühlen im Staub. Kennt man aus den Kulturbetrieben aller Länder. Bei uns ist es der Fußball. Unsere Schriftsteller spreizen sich arg, wenn sie Bodenständigkeit inszenieren, indem sie versuchen die Stadion-plus-Würstchenbuden-Leidenschaft des kleinen Mannes nachzuempfinden (wo sonst, außer in Deutschland, kann es eine „Autorennationalmannschaft“ und „Fußballnationalmannschaft der Schriftsteller“ geben? Oha – Diese Leute sind also nicht nur Fußballer, sie können auch schreiben!)

„Idiotische Sichtweisen“

King und O’Nan versuchen ihr Fan-Dasein – beide sind seit 40 Jahren dabei – mit Selbstironie abzumildern. Aber sollte man das als Anhänger tun? „Einem Verein treu zu sein bewahrt einen nicht davor, sich wie ein Narr zu fühlen, wie eine Witzfigur. Aber so fühle ich mich nicht“, sagt O’Nan.

Amüsant ist im Briefwechsel höchstens noch, dass man sich gegenseitig „idiotische“ Sichtweisen vorwirft, obwohl beide bekennen, nachts im Bett wach zu liegen und nur an Abschläge zu denken. Gleichzeitig lachen sie sich schlapp, weil ihr Verlag Scribner das Okay für das Buch gegeben hat (für nicht wenig Geld, wie King schreibt), obwohl, die Spannungskurve in der Liga für die Boston Red Sox in jener Saison fast durchgängig nach unten zeigt.

Auch in den Binsen unterscheiden sich King und O’Nan wenig von dem, was manch anderer über den Sport schreibt: „Das Schlüssel zu jeder Sportart – vielleicht zu jeder Art von Bemühung im Leben – ist die Konsistenz, und nirgendwo wird das deutlicher als in der Abteilung Verteidigung“; „Baseball ist auch dafür gemacht, im Stadion all die Leute wieder zu treffen, die man sonst nur selten sieht“; „Das delikateste Paradox des Baseballs: Obwohl sich das Spiel nie verändert, hat man zu keiner Zeit alles davon gesehen.“

Baseball zerschreddert meine Nerven

Natürlich kann es keinen kalt lassen, und es wirkt sogar glaubwürdig, wenn Stephen King die Lesungstermine für seine Romane mit den Sport-Terminen seiner Red Sox abgleicht („Gott sei Dank, keine Überschneidungen“). Aber mindestens die Schlenker ins Politische bleiben konstruiert – also Fragen wie „darf man die American League feiern, wenn im Irak unsere Soldaten sterben oder wir uns im Krieg gegen den Terrorismus befinden?“.

Ebenso die zum Greifen nahe Behauptung, dass den Horror-König King Baseball seelisch mehr mitnimmt als Gruselfilme: „Ich habe es durch ‘Night Of The Living Dead’ geschafft und durch das ‚Texas Chainsaw Massacre‘, aber Baseball zerschreddert meine Nerven.“ Dann verweist er noch auf „Shining“ und „Redrum“, wann immer die Nerven flattern. Verknüpfungen auf Biegen und Brechen.

Ein Buch, dass alle Leser außerhalb der USA nur mäßig interessieren dürfte. Bis heute ist es nicht ins Deutsche übersetzt worden, vielleicht aus gutem Grund.

Amazon83. „Lisey’s Story“ (2006, deutsch: „Love“) ★ ½

Ja, das ist wahre Liebe: Wenn eine naive, wenig selbstständige Frau ihrem berufstätigen Mann den Rücken freihält. Es ist bemerkenswert, dass Stephen King diesen Roman als seinen besten bezeichnet. Noch erstaunlicher, dass sich viele Rezensenten und noch mehr Fans sich dieser Meinung bis heute anschließen – Kings Wort ist also Ansage. Dachte sich vielleicht auch der Verlag, der „Liseys Geschichte“ den rätselhaften Titel „Love“ gab, ein Titel wie ein Totschlagargument.

„Liebe“ ist, wenn der Mann denkt, die Frau folgt. Im ROLLING-STONE-Interview schien King diese Interpretationsmöglichkeit der Ehe, obwohl er sie selbst so niedergeschrieben hat, nicht gesehen zu haben. Vielmehr betrachtete er seine Geschichte als Versuch, die Ehe an sich abzubilden: „Ich hatte das Gefühl, das war ein wichtiges Buch für mich, denn es ging um die Ehe, und darüber hatte ich noch nie geschrieben. Ich wollte über zwei Dinge sprechen: Da ist zum einen die geheime Welt, die man sich innerhalb einer Ehe aufbaut, zum anderen ist da die Tatsache, dass es selbst in dieser intimen Welt Dinge gibt, die wir nicht voneinander wissen.“

Familiäre Gewalt

Nach dem Tod ihres Gatten, dem erfolgreichen Schriftsteller Scott Landon, wehrt Lisey sich gegen einen Kleinkriminellen, der unveröffentlichtes literarisches Material an sich reißen will um Geld damit zu machen. Der Verrückte Doolin alias Zack McCool bricht in ihr Haus ein und überwältigt die 49-Jährige. In ihrer Traumwelt versucht Lisey Kontakt zu Ehemann Scott aufzunehmen, der ihr einst von seinen Reisen zum Boo’ya Mond berichtete, einer anderen Dimension, in der ein Monster haust, das ihr nun helfen könnte.

Stephen King hat meist vage darüber gesprochen, welche Entbehrungen seine Familie, die Ehefrau und die drei Kinder, hinnehmen musste, damit seine Karriere an Fahrt aufnahm. In der Figur des alkoholkranken Patriarchen Jack Torrance in „Shining“ fand er ein gewisses alter ego; ob King selbst Gewalt anwendete, ist nicht bekannt.

Von sich selbst in der dritten Person reden – wie ein Kind

Für King waren es Drogen, für Scott Landon das Fabelwesen „Long Boy“, das zur tödlichen Bedrohung wird. Die Ehefrau ist klassische Hilfe zur Wiederherstellung der Arbeitskraft: „Zwei Dinge haben ihn vor dem Long Boy gerettet. Das Schreiben ist eines davon. Das andere hat eine Taille, um die er die Arme legen und ein Ohr, in das er flüstern kann.“ Die Frau, der Stahl im Rückgrat des anderen.

Um diese Rolle ist Lisey nicht zu beneiden. Allzu intelligent lässt King sie nicht erscheinen: „Es gab viele Wörter für das Zeug, das Scott hinterlassen hatte. Das einzige, was sie wirklich verstand, war Memorabilien, aber es gab noch ein weiteres, das wie Inkunkabilla klang.“ Aber die Witwe weiß es ja selbst: „Lisey, Du Dummerchen!“ Von sich selbst in der dritten Person reden – wie ein Kind.

Ein paar gehen noch: „Die kleine Lisey wohnte in einem Haus, das viel zu groß für die war, und schrieb Einkaufslisten, keine Romane.“ Und wenn, dann liest ihr Mann Scott die Werke von Borges, Pynchon. Lisey liest Collen McCullough. Weiter: „Wie heißt das nochmal, wenn Wörter mit demselben Buchstaben anfangen?“ – ‚Alliteration’“. – „Genau, das meine ich.“ Die kleine Lisey mit den „wehen Füßen“: alt und altmodisch.

Frauen wachsen, wenn sie Männer überwinden

In „Lisey’s Story“ zeigt sich in voller Breite das Problem, das Stephen King mit den meisten seiner Frauenfiguren hat. Sie befreien sich, werden stark, aber es sind meist die langen Schatten starker Männer, aus denen sie treten müssen. Wendy Torrance, Beverly Marsh, Rose Madder, Dolores Claiborne müssen Männer überwinden. Sie selbst starteten meist schwach.

Den sie belauernden Gangster vergisst Lisey ganz schnell, „wenn die Küche mit Hackbratenduft erfüllt ist.“ Schustert King sich hier seine Traumfrau zusammen? Die Figur des Schriftstellers Scott Landon trägt gewisse Züge von ihm, auch er schreibt zu ohrenbetäubend lauter Musik seine Romane. Scott hält seine Frau in ihrer Mädchenrolle gefangen: „Du hast wirklich Mumm, kleine Lisey – das soll die Welt erfahren.“

Sie bleibt ein Kind

So verläuft auch ihre Emanzipation nicht nur nach den Richtlinien ihres Mannes, sondern gar nach den Richtlinien ihres verstorbenen Mannes – noch im Tod hat er die Macht. Sie folgt einer Spur, die ihr toter Mann für sie gelegt hat. Gerade unangenehm ist die Entwicklung Liseys zu lesen, die, einem aufmüpfigen Mädchen gleich, doch flach bleibt. Im Kampf mit den irdischen Feinden der Landons riskiert sie „hochmütige Blicke“, zeigt den „Stinkefinger“, da wird „schallend gelacht“, wenn man frecherweise das Wort „ficken“ benutzt.

Ein zweifelhafter Höhepunkt wird erreicht, als Lisey dem bösen Doolin die Zunge rausstreckt, die Daumen ineinandersteckt und mit den Fingern wackelt. Sie bleibt ein Kind, und es ist fast schon unerträglich, wie King glaubt, dieser Figur Freiheit geschenkt zu haben. Das zu tun, was sie will: wenn es am Ende doch nur Rebellion bleibt. Es ist ihre „Geschichte“, aber Lisey rettet am Ende Scotts Erbe und sein Andenken.

Im Nachwort bedankt sich King auch bei seiner Ehefrau Tabitha, die mit ihren Schwestern immer ihr „Schwesternding“ durchgezogen habe. So ein Ding! Wieso hat er das „Ding“ im Unklaren gehalten, wieso hat er nicht mal versucht zu erforschen, wie „Frauen so ticken“?

82. „Insomnia“ (1994, deutsch: „Schlaflos“) ★★

Das Recht auf Leben. Langes Leben. Kurzes Leben. Das Recht auf Abtreibung. Aber auch das Recht, gegen jeden vorzugehen, der Leben nicht lebenswert hält, dann eben mit Gewalt – King sagt JA zum Dasein! Aber „Insomnia“ ist dann doch nur eine seltsame Mischung aus griechischer Mythologie plus Laserstrahl-Finger-Waffen plus NRA- und Anti-Abtreibungskritik plus „Dunkle Turm“-Saga geworden.

Abwasser-Labyrinth

Und die siedelt er, wenn schon, denn schon, in der vor allem durch „Es“ berüchtigten Stadt Derry, keiner Hochburg des Liberalismus.

Willkommen zurück in den Barrens, dem „zugewachsenen Tal, das sich durch die Stadtmitte erstreckt wie eine schlecht verheilte Narbe“. In dessen Abwasser-Labyrinth treibt zwar nicht mehr das außerirdische „Es“ sein Unwesen, aber die vielen ungeborenen, abgetriebenen Föten schwimmen als Ernte des Bösen durch die Kanalisation.

Dies sind Randbeschreibungen einer größeren Geschichte, die King nicht unter Kontrolle halten kann, vielleicht auch, weil er allen Seiten, auch den Radikalen zu viel Stimmgewalt einräumt („Gegen Waffen, gegen Todesstrafe. Aber Ärzten erlauben Staubsauger in Gebärmuttern zu schießen!“). Dass die Verfechter von Organisationen mit Namen wie „Womancare“ im verwunschenen Derry schlechte Karten haben, versteht sich da wie von selbst.

„O Gott, ich werde nie wieder in meinem Leben Blumen pflücken“

Dabei ist der Ansatz überzeugend, weil King mit unheimlicher Langsamkeit eine Veränderung im Leben zweier Rentner beschreibt. Der Witwer Ralph Roberts leidet ebenso wie seine Nachbarin Lois Chasse unter zunehmender Schlaflosigkeit, bis an Schlaf irgendwann gar nicht mehr zu denken ist. Ein Zustand geschärfter Sinne entsteht, in der sie beide die Farben ihrer Welt anders – und die Lebensenergie ihrer Mitmenschen erstmals wahrnehmen.

Ralph und Lois sehen im wahrsten Sinne des Wortes die Lebensgeister der anderen. Und die Wertschätzung des Lebens steigt. „Ich sehe, wie sie ihren letzten Atem aushauchen“, sagt Ralph. „O Gott, ich werde nie wieder in meinem Leben Blumen pflücken“

Für die Sichtbarkeit dieses Astralenergie-Zustands sind die zwergenhaften, außerweltlichen Wesen Klotho und Lachesis (ab hier wird es konfus) zuständig, die vor allem Ralph auf eine lebensrettende Mission vorbereiten wollen. Er soll verhindern, dass ein Junge ermordet wird, der, hier kommt die „Dunkle Turm“-Welt ins Spiel, der das „Rad des Daseins“ am Laufen halten kann. Damit der Turm nicht einstürzt.

Die Schere und die Schnur

Es ist nicht notwendig, die „Dunkle Turm“-Saga, von der 1994 nur die ersten drei Bände existierten, vor „Insomnia“ gelesen zu haben. Aber die Dringlichkeit von Ralphs Aufgabe, für den man sich vor allem als trauernden Witwer und dann Neu-Verliebten interessiert hatte, wird erst bei vollem Verständnis der Tragweite klar, falls die Bösen, aber auch die menschlichen „Babymörder“ („der scharlachrote König persönlich“!) sich durchsetzen.

Unterstützt werden die Verbrecher von einer Art irrem Fantasy-Arzt namens Atrophos, der mit seiner „Schere“nach perversem Gutdünken die für normale Menschen „unsichtbare Ballonschnur“ an den Köpfen durchschneidet und damit über Leben und Tod entscheidet, bei Alten, Jungen, Versehrten oder Nicht-Versehrten.

Alte Menschen sind nicht nutzlos, im Gegenteil: Alter Geist in jungem Körper ist das Beste, was möglich ist. Das darzulegen war ein Anliegen des damals auch erst 48 Jahre alten King. Ralph und Lois, durch ihre „Schlaflos“-Fähigkeiten in den Jungbrunnen gefallen, retten die Welt.

Die vier Konstanten sind Leben, Tod, der Plan und der Zufall

Gerade zu Beginn wechseln sich unterhaltsame Binsenweisheiten („Einsamkeit ist das Schlimmste am Älterwerden“) mit unterhaltsamen Verzweiflungen ab – wie, verdammt nochmal, finde ich wieder zum Schlaf? Der Arzt empfiehlt Ralph, auf Honigwaben zu kauen, ein Hausmittel.

Das Ende ist sicher eines der herzzerreißendsten, die King bis dahin zu Papier gebracht hat. Es erzählt die Geschichte vom Loslassen, einer Bringschuld und einer Gnade, die wahrscheinlich (wer weiß es schon?) nur sehr wenige Menschen in Anspruch nehmen können. Oder, wie die Ärzte und Sterbebegleiter Klotho und Lachesis, die auch als Sterbehelfer für King auf der richtigen Seite stehen, sagen: Die vier Konstanten sind Leben, Tod, der Plan und der Zufall.

Bis dahin gibt es eben jenen wilden Ritt durch die Politik, in der sich die Waffenfetischisten und Abtreibungsgegner einen Kampf mit den verhassten Vertretern der „Political Correctness“ liefern – einem Begriff, der auch erst in jenen Jahren, den Clinton-Jahren, richtig groß wurde.

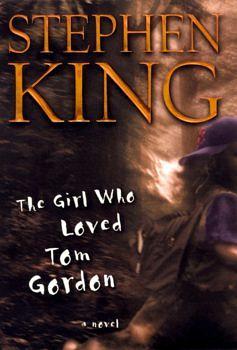

81. „The Girl Who Loved Tom Gordon“ (1999, deutsch: „Das Mädchen“) ★★

In der Einsamkeit findet man Trost bei Idolen. In lebensgefährlichen Situationen hilft der Gedanke an die Menschen, die einem viel bedeuten. So wie der Baseballspieler Tom Gordon, der für die kleine Trisha zum Rettungsanker wird. Sie hört das Baseballspiel seines Teams Boston Red Sox aus dem tragbaren Radio. Solange die Batterien halten.

Denn die Neunjährige hat sich im Wald verirrt, nachdem sie vom Weg und ihrer Familie abkam. Sie wandert von Sonnaufgang zu Sonnenaufgang. Meilen über Meilen, immer erschöpfter. Irgendwann sieht sie Schatten dort, wo keine sein sollten. Und hört Stimmen, die nicht von dieser Welt zu stammen scheinen. Ein Monster lauert in der Wildnis.

Wer weg war, war weg

Die Ausgangslage ist derart simpel wie zwangsläufig wie alltäglich, dass es fast seltsam erscheint, dass Stephen King all die Jahre vorher noch nicht darauf gekommen war. Ein hilfloser Mensch verläuft sich in der Natur. Der Albtraum für jeden und noch schlimmer, wenn das Opfer ein Kind ist. Schlimm für das Kind. Schlimm für die Eltern, die vom Schlimmsten ausgehen müssen.

„Das Mädchen“ fiel 1999 in jene heute undenkbare Zeit, als unsere Kleinen auch noch nicht mit Handys ausgestattet waren. Wer weg war, war weg.

„Die Welt ist ein Szenario des schlimmsten anzunehmenden Falles, und alles, was du empfindest, ist wahr, fürchte ich“, sagt Trisha sich. Vom Stadtkind zum Höhlenkind. Und jede Forelle, die man in die Hände bekommt, schmeckt nach Leben. Und besser als Würmer.

Durchamerikanisiert

Leider nutzt King die Gelegenheit, seine Heldin zu einsam sein zu lassen und verschafft sich – wie so oft! – die Gelegenheit, ihr seltsame Monologe zurechtzuschustern. Lachen, Leid, Delirium, schlechte Witze und Wortspiele. „Elementar, mein lieber Watson!“. King macht das oft in seinen Geschichten. Sein Humor ist der eines frechen Kindes mit Vorliebe für Rollenspiele. Es ist nicht immer der Humor des Lesers. Kings Figuren müssen oft das sagen, was ihrem Erschaffer in den Sinn kommt, nicht ihnen selbst.

In der Darstellung von Verzweiflung legt er seiner Neunjährigen – durchamerikanisierte – Sätze in den Mund, die kein Mensch ihres Alters sagen würde. „Kannst Du mir nicht einfach ne Chance geben, mich einfach in Ruhe lassen?“ – „Ja, aber vielleicht erwartet hier jemand schrecklich viel von einem Kind“ – „Yeah Baby, massenhaft Vorräte sammeln.“ Kein Kind, das in seinem eigenen Durchfall sitzt, weint und lacht gleichzeitig. Die Absurdität dieses Daseins zu erkennen, ist das Leid, das nur Erwachsenen vorbehalten bleibt.

„Die Welt hatte Zähne“

Der Gedanke des „Little Girl Lost“ bleibt interessanter als die Geschichte. Dies ist die Geschichte eines Mädchens, das die Pubertät noch vor sich hat. Aber sich bereits mit veränderten Gerüchen, Geschmäckern und Körperflüssigkeiten aller Art auseinandersetzen muss.

Die Furcht vor dem „Bären-Ding“ und dessen „vergifteten Innereien“ erkennt Trisha als das „wahre unterschwellig Wahrnehmbare“. Natürlich nimmt sie am Ende ihre Lektion mit. „Die Welt hatte Zähne, und sie konnte damit zubeißen, wann immer sie wollte“.

Und Stephen King hat Gelegenheit, wieder einmal auf sein eigenes Kindheitstrauma hinzuweisen. Wer sein Geschäft in der Natur verrichten muss, sollte seinen nackten Hintern nie dorthin strecken, wo das Giftefeu wächst.

Amazon